«ЖИЗНЬ – ШТУКА СЕРЬЕЗНАЯ, НО БОЯТЬСЯ ЕЕ НЕ НАДО»

Судьба Варлама Шаламова столь нерасторжимо и столь кровно (в буквальном значении) породнена с трагической стороной истории российского ХХ века, что ее можно назвать одновременно и жертвенно-героическим символом эпохи, и ее же наиболее подлинным и точным (как анализ крови) отражением.

Осознание последнего факта, пришедшее после долгих увлечений иными литературными фигурами, вынесенными силой политического спроса на «лагерную тему» на авансцену публичного внимания, составляет один из важных признаков постепенного отрезвления нашего общества. Высокий нравственный смысл судьбы и творчества автора «Колымских рассказов», его мужественной одинокой борьбы за горькую, беспримесную правду – с отторжением всего, что он называл «спекуляциями на крови», особенно отчетливо обнажается в новейшее время. Неутихающая борьба за прошлое, острые дискуссии о роли и значении 70-летнего советского периода в истории России вновь и вновь концентрируют основное внимание на 25-летии, связанном с личностью и деятельностью Сталина. Казалось бы, всем очевидны колоссальные контрасты этой эпохи, вмещающей в себя и героический созидательный труд народа, и его подвиг во время Великой Отечественной войны, и преступные злодеяния, унесшие жизни сотен тысяч людей. Тем не менее, преобладают сегодня во многих случаях высокомерно- нигилистические характеристики этого сложного времени. С другой стороны, опять раздаются призывы «забыть» злодеяния Сталина и его подручных («забыть, забыть велят», как писал некогда А.Твардовский), а «лагерная тема», благодаря открытию архивов, во многом уже изученная, становится предметом недобросовестной эксплуатации во имя разнообразных политических выгод.

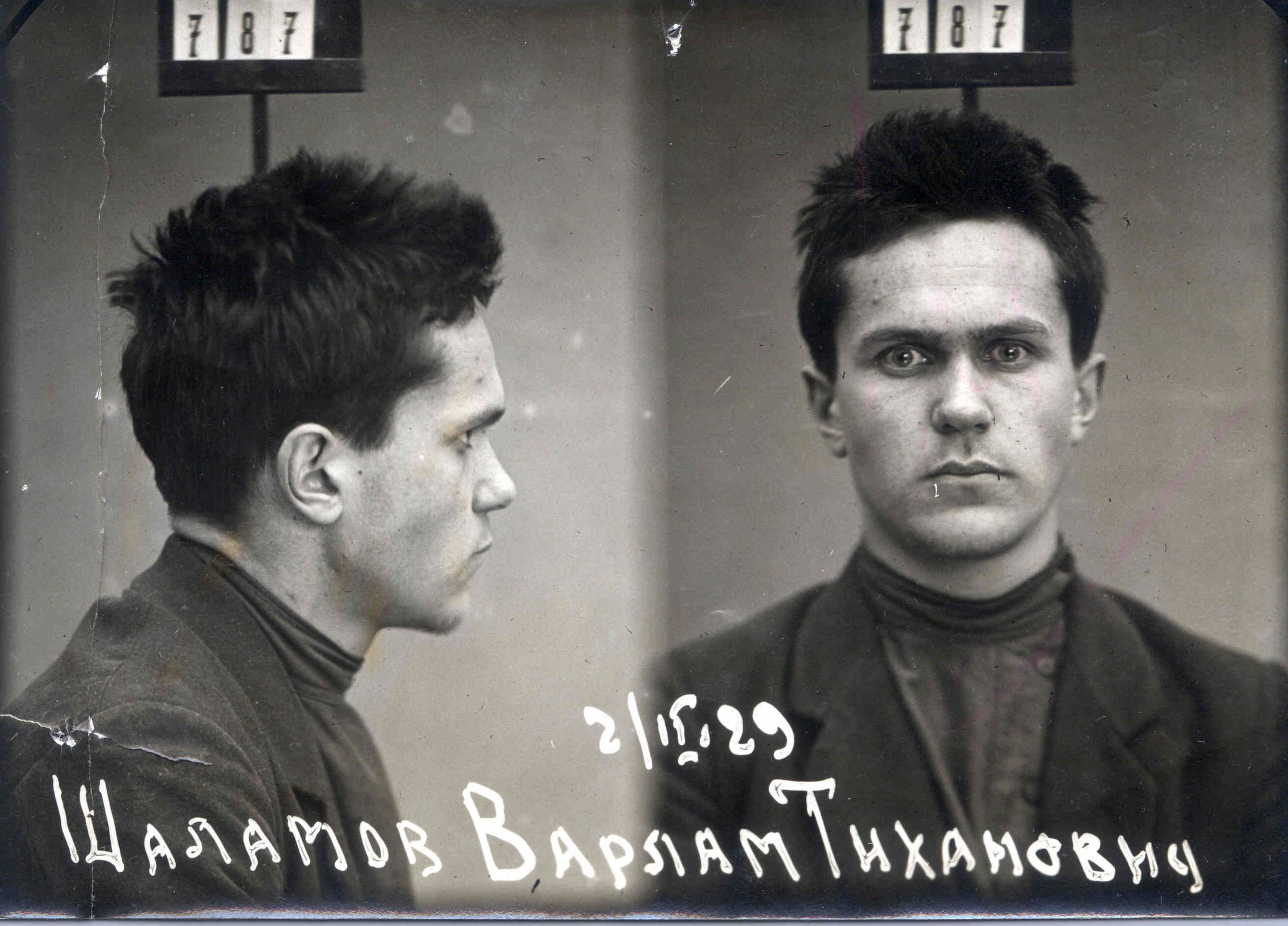

Варлам Шаламов – студент МГУ, фотография с экзаменационного листа. 1926 г. Из архива МГУ

Осознание последнего факта, пришедшее после долгих увлечений иными литературными фигурами, вынесенными силой политического спроса на «лагерную тему» на авансцену публичного внимания, составляет один из важных признаков постепенного отрезвления нашего общества. Высокий нравственный смысл судьбы и творчества автора «Колымских рассказов», его мужественной одинокой борьбы за горькую, беспримесную правду – с отторжением всего, что он называл «спекуляциями на крови», особенно отчетливо обнажается в новейшее время. Неутихающая борьба за прошлое, острые дискуссии о роли и значении 70-летнего советского периода в истории России вновь и вновь концентрируют основное внимание на 25-летии, связанном с личностью и деятельностью Сталина. Казалось бы, всем очевидны колоссальные контрасты этой эпохи, вмещающей в себя и героический созидательный труд народа, и его подвиг во время Великой Отечественной войны, и преступные злодеяния, унесшие жизни сотен тысяч людей. Тем не менее, преобладают сегодня во многих случаях высокомерно- нигилистические характеристики этого сложного времени. С другой стороны, опять раздаются призывы «забыть» злодеяния Сталина и его подручных («забыть, забыть велят», как писал некогда А.Твардовский), а «лагерная тема», благодаря открытию архивов, во многом уже изученная, становится предметом недобросовестной эксплуатации во имя разнообразных политических выгод.

В связи с этим издание полного варианта «Вишерского антиромана» Варлама Шаламова, основанного на известном читателям тексте издания 1989 года и на недавно обнаруженных в архиве писателя неизвестных главах, является, на наш взгляд, чрезвычайно актуальным.

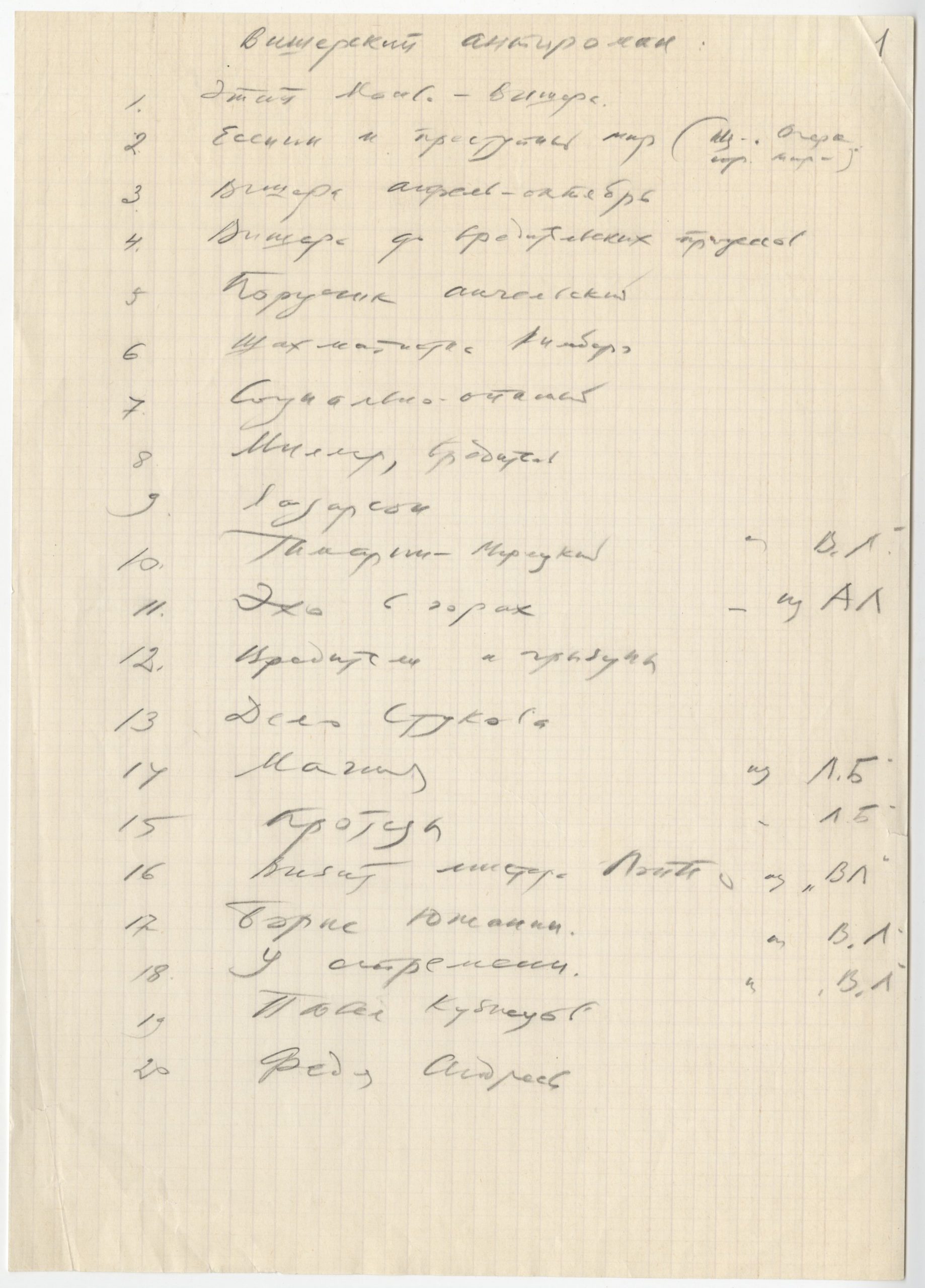

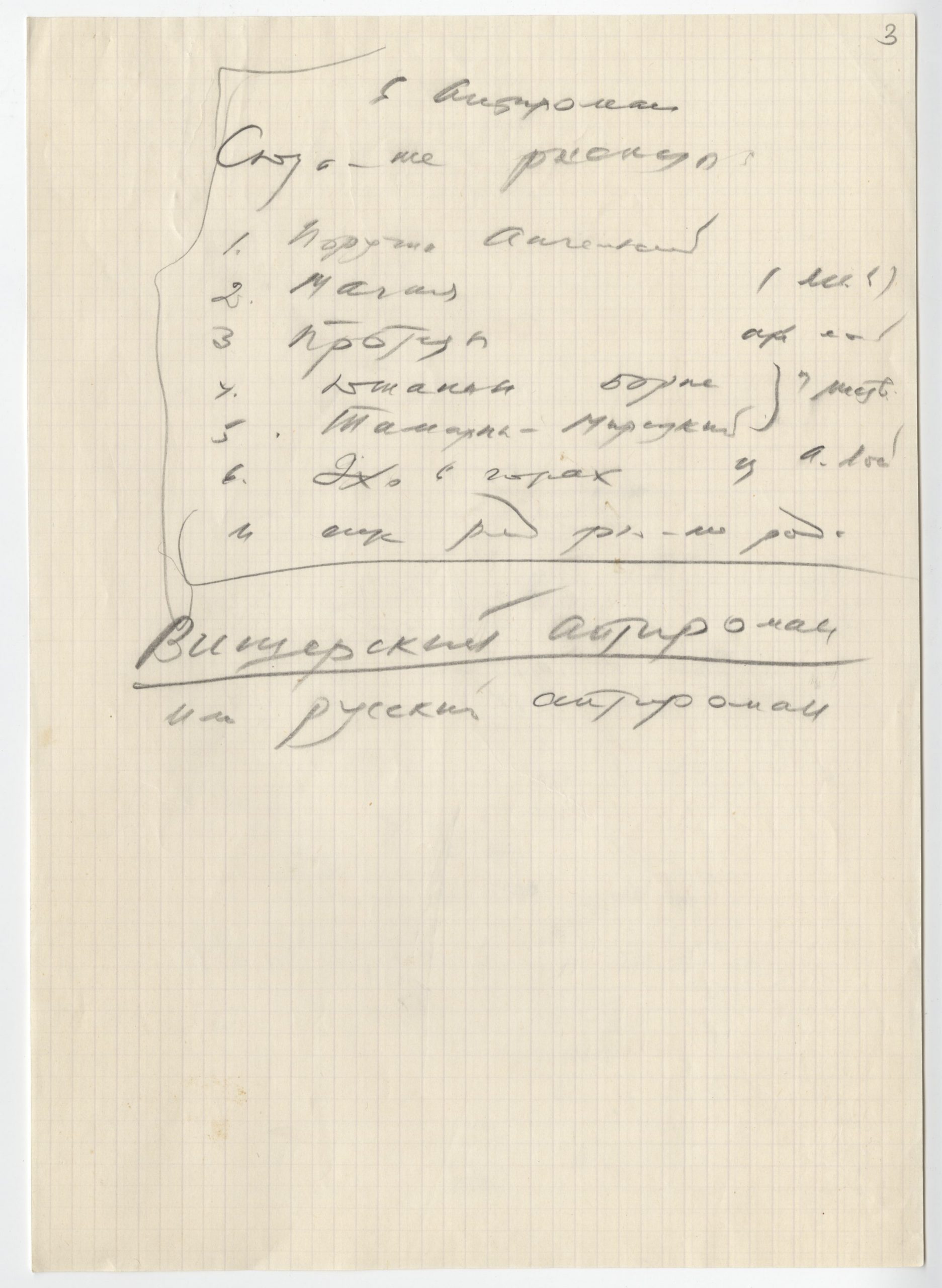

Папка с черновиками. Из фондов Российского государственного архива литературы и искусства.

Напомним, что «Вишерский антироман» – последнее крупное прозаическое произведение писателя, создававшееся в начале 1970-х годов и оставшееся незавершенным. Оно посвящено первому лагерному сроку автора, пришедшемуся на пору его молодости, на 1929-1931 годы, и в этом смысле является ценнейшим историческим источником для познания всех особенностей начального этапа формирования пенитенциарно-лагерной системы в СССР. Шаламов лично, будучи заключенным с правом занимать инженерно-технические должности (такую систему ввел и широко практиковал директор ВИШХИМЗ Э.П. Берзин), принимал участие в строительстве Вишерского целлюлозно-бумажного комбината и Березниковского химического комбината – важнейших объектов первой пятилетки на Северном Урале.

Нет сомнения, что постройка этих предприятий сыграла огромную роль в развитии экономики страны, в обеспечении острой потребности в бумаге, минеральных удобрениях и другой продукции (в том числе оборонного значения), дала мощный толчок цивилизационному развитию глухого края. Вишерский ЦБК был построен в рекордные сроки, всего за 18 месяцев. На строительстве работали не только заключенные, но и немалое количество вольнонаемных, приехавших сюда по организованному набору из разных концов страны, и местных жителей-крестьян. При этом участие заключенных в то время не скрывалось, а, наоборот, афишировалось как пример разумно-целесообразного использования труда людей, лишенных свободы за различные преступления и получивших возможность – вместо того, чтобы прозябать в тюрьмах (или домзаках, как они назывались в 1920-е годы) – работать на благо общества, и за добросовестную («ударную», на языке эпохи) работу получать досрочное освобождение. Например, журнал «Огонек», посвятивший в октябре 1931 года (№32) пуску Вишерского ЦБК несколько официально-оптимистических страниц, писал:

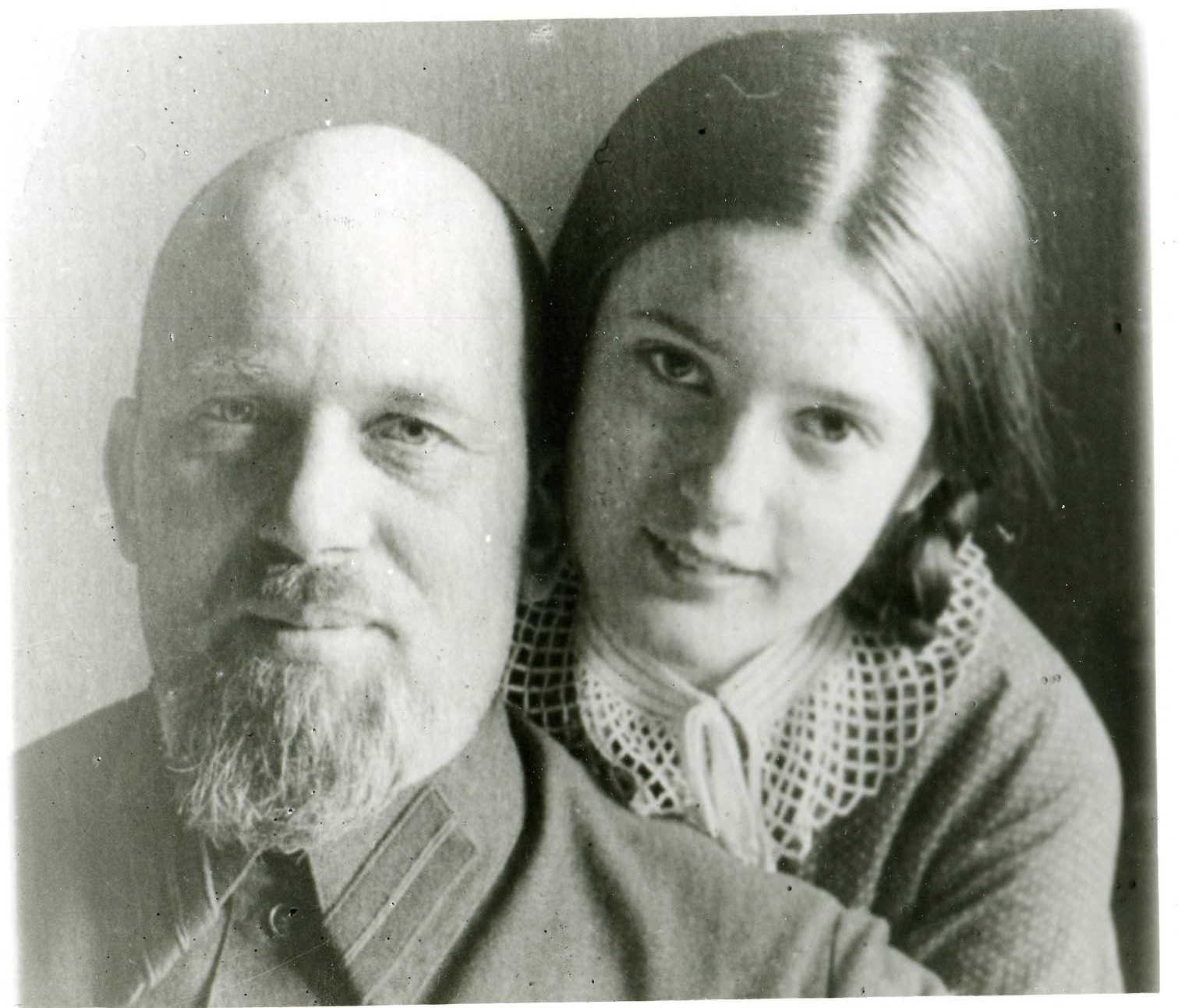

Э.П. Берзин с дочерью Мирдзой. 1930-е гг. Из фондов Государственного архива Пермского края (ГАПК) (Ф.р-1707 Оп. 1. Д. 32)

«Для постройки целлюлозно-бумажного комбината “Вишхимз” в подавляющей своей части была использована рабочая сила исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (курсив наш — В.Е.). Люди разных профессий, заключенные в лагеря за различные преступления, были широко использованы в этом строительстве… В торжественный момент пуска фабрики эта категория рабочих тоже не была забыта. Коллегия ОГПУ отметила лучших из них сокращением сроков и полным освобождением некоторой их части. В день пуска комбината перед ними открывались двери в новую жизнь: они освобождались из заключения и тут же вступали в строй вольных рабочих…»

Газетчики тех лет, по обычаю, привирали, говоря, что «бывшие преступники, воры-рецидивисты, сегодня стали полноправными гражданами СССР» (рецидивистов, как правило, не освобождали), но, согласно архивным данным, получило свободу все же довольно большое количество заключенных: 261 человек и сокращены сроки: на 1 год –784 человек, на 2 года –327, на 6 месяцев –626. То есть, льгота коснулась в итоге почти 2 тысяч человек из работавших тогда в Вишерском отделении 12 тысяч человек (данные на 31 января 1932 г.). …

Так же досрочно, на полгода раньше, и тоже за добросовестную работу, был освобожден из Вишлага в октябре 1931 года и Варлам Шаламов.

За что же его отправили сюда?

Недавний студент факультета советского права Московского университета, он был осужден за участие в антисталинской оппозиции, конкретно – за распространение известного «Завещания» Ленина, его «Письма к съезду», скрытого от широких масс. Заметим, что на следствии Шаламов вел себя необычайно мужественно и смело – он не признал предъявленного ему обвинения по статье 58 п.10 УК РСФСР 1926 г. («пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания»), заявив: «Считаю обвинение клеветническим и противоречащим содержанию 58 статьи. 58 статья направлена против контрреволюционеров».

Еще более важное свидетельство о характере и взглядах Шаламова дает его письмо в адрес Коллегии ОГПУ, ЦК ВКП (б) и Прокурора ОГПУ, написанное уже в Вишерском лагере летом 1929 г. Протестуя против приговора, который бросил его «в концентрационный лагерь, в среду уголовников, растратчиков, шпионов и контрреволюционеров – среду, с которой я не только никогда не имел ничего общего, но, где можно, боролся против них», он делает принципиальное заявление: «Политика не может знать злобы». Отчетливо видно, что Шаламов опирается здесь на известные фразы из «Завещания» Ленина: «Сталин слишком груб»; «озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль».

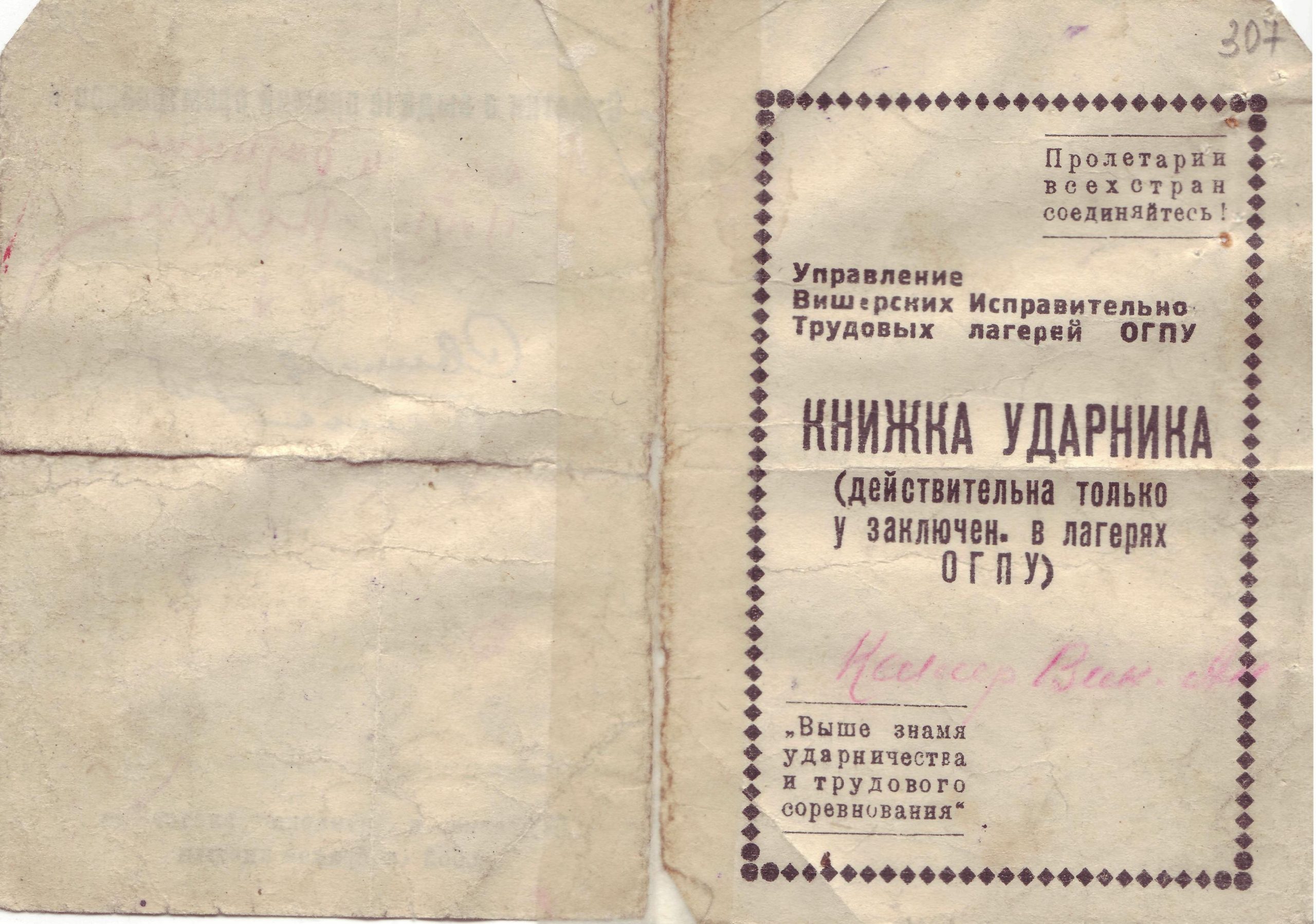

Книжка ударника ВИШЛАГа. 1933 г. Из фондов Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) (Ф.641/1. Оп.1. Д.346. Л. 307-308)

Книжка ударника ВИШЛАГа. 1933 г. Из фондов Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) (Ф.641/1. Оп.1. Д.346. Л. 307-308)

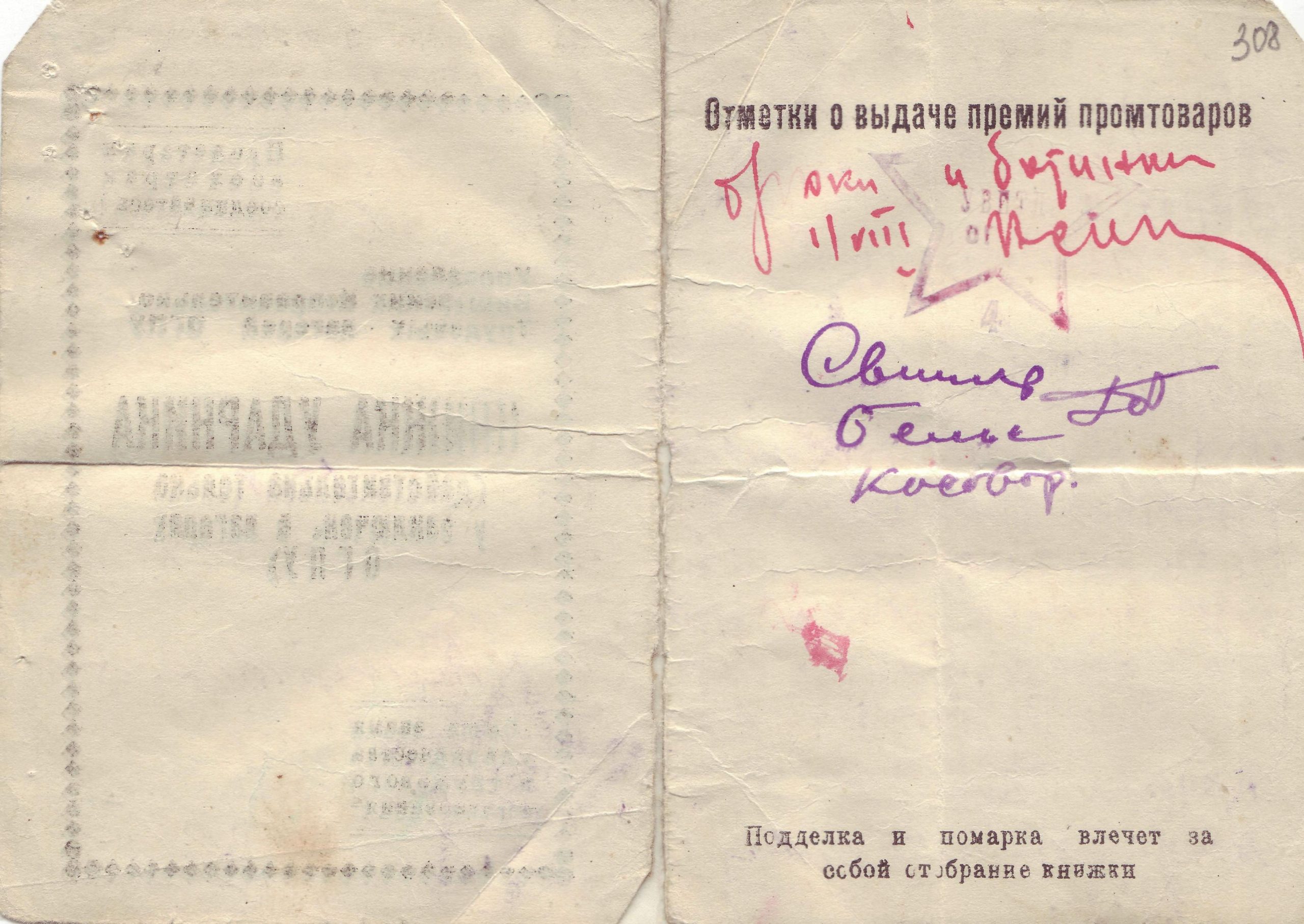

Варлам Шаламов, фотография из следственного дела. 2 марта 1929 г. Из Архива ФСБ РФ. (Д. № 70756)

Несмотря на молодость (в момент ареста в феврале 1929 г. ему был 21 год, а при освобождении в ноябре 1931 г. – 24), Варлам Шаламов обладал достаточной политической зрелостью, чтобы ориентироваться в общественной ситуации тех лет, и ясно сознавал, что ужесточение режима («злоба») идет по всем направлениям. Уже в Бутырской тюрьме он понял, что сталинская власть не собирается ни с кем «цацкаться»: за отказ от дачи показаний на товарищей его посадили на полтора месяца в одиночную камеру, а по итогам следствия присвоили литер СВЭ («социально-вредный элемент»), приравняв к уголовникам.

Знавший основы права, Шаламов, как мы видели, даже в лагере открыто протестовал против произвола и беззакония. Это стоило ему и первого зуба, выбитого начальником конвоя на пешем, 130-километровом этапе из Соликамска в Вишлаг в апреле 1929 г., и полугодичной ссылки в северную штрафную зону в верховьях реки Вишеры (поселок Усть-Улс) в 1931 г. Сфабрикованное Березниковским отделением ОГПУ в 1930 г. «дело Стукова» о «вредительстве» провалилось, однако Шаламов, попавший под следствие по этому делу по навету, просидел четыре месяца в следственном изоляторе. В итоге вместо благополучной карьеры иных «тихих» заключенных, отработавших весь свой срок на инженерно-технических должностях, Шаламов с его честным, неуступчивым характером терпел постоянные лишения, и верхом его карьеры стала работа в начале 1931 г. в должности старшего инспектора УРО (учетно-распределительного отдела) Вишлага. После досрочного освобождения в октябре 1931 г. он несколько месяцев работал начальником бюро экономики труда Березниковской ТЭЦ и затем вернулся в Москву. (См. Хронику пребывания В.Шаламова в Вишлаге в конце книги).

Знавший основы права, Шаламов, как мы видели, даже в лагере открыто протестовал против произвола и беззакония. Это стоило ему и первого зуба, выбитого начальником конвоя на пешем, 130-километровом этапе из Соликамска в Вишлаг в апреле 1929 г., и полугодичной ссылки в северную штрафную зону в верховьях реки Вишеры (поселок Усть-Улс) в 1931 г. Сфабрикованное Березниковским отделением ОГПУ в 1930 г. «дело Стукова» о «вредительстве» провалилось, однако Шаламов, попавший под следствие по этому делу по навету, просидел четыре месяца в следственном изоляторе. В итоге вместо благополучной карьеры иных «тихих» заключенных, отработавших весь свой срок на инженерно-технических должностях, Шаламов с его честным, неуступчивым характером терпел постоянные лишения, и верхом его карьеры стала работа в начале 1931 г. в должности старшего инспектора УРО (учетно-распределительного отдела) Вишлага. После досрочного освобождения в октябре 1931 г. он несколько месяцев работал начальником бюро экономики труда Березниковской ТЭЦ и затем вернулся в Москву. (См. Хронику пребывания В.Шаламова в Вишлаге в конце книги).

За два с половиной года на Вишере и в Березниках недавний студент очень много повидал и испытал: и барачные нары, и таскание бревен, досок на лесоскладе (с этого началась его работа в Вижаихе), и встречи с глазу на глаз с лагерным начальством, и сытные обеды в столовой для иностранных специалистов (куда он некоторое время как ИТР имел допуск), и оставившие у него только горечь инспекторские поездки в дальние леспромхозы, где работали голодные и бесправные раскулаченные-спецпереселенцы с их семьями. И любовь не миновала его в эти молодые годы: именно в штрафной зоне в Усть-Улсе летом 1931 года он познакомился с будущей женой Галиной Гудзь. Она добралась сюда из Москвы, чтобы получить согласие на развод от своего ссыльного нелюбимого мужа, и встретила высокого, статного Варлама. Разыгрался бурный роман: по семейной легенде, объяснение в любви с клятвой об обязательной встрече в Москве, произошло на пристани, перед отплытием Галины из Усть-Улса…

Шаламов с женой Г.И. Гудзь. Сер. 1930-х гг. Из фондов Российского государственного архива литературы и искусства

Сегодня трудно судить, как воспринимал Шаламов свой первый лагерный опыт по свежим следам, в 1930-е годы, и в какие произведения этот опыт мог бы тогда воплотиться. В 1932-1936 годах он полностью отходит от политики и, работая журналистом в различных изданиях, все свободное время отдает литературе: пишет рассказы, очерки, стихи. После нового ареста в январе 1937 года весь его литературный архив был сожжен женой Г.И. Гудзь, с которой он вступил в брак в 1934 году. По признанию самого Шаламова, он и на Вишере лагере писал стихи «о Каме, об Урале, какими я их видел тогда». Но даже вся эта безобидная пейзажная лирика поэта была сожжена перепуганной женой…

Арест и постановление Особого совещания при НКВД – «за контрреволюционную троцкистскую деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет» – были фактически противозаконными, т.к. никаких доказательств о «контрреволюционной», а тем более «троцкистской» деятельности Шаламова не было: ему просто припомнили «старые дела», за которые он уже понес наказание. Десятилетний срок, который ему добавили уже на Колыме в 1943 году «за антисоветскую агитацию», тоже был основан на сфабрикованном обвинении. Все это подтвердила в 1956 году Военная коллегия Верховного суда СССР, реабилитировавшая Шаламова по обоим делам «за отсутствием состава преступления». (Заметим, что по первому делу 1929 года он был реабилитирован лишь в 2000 году, после ходатайства его литературной наследницы И.П. Сиротинской в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации).

Пятнадцатилетнее заключение на Колыме, естественно, заставило Шаламова забыть о Вишлаге, который в сравнении Севвостлагом мог казаться едва ли не «курортом». Особенно резко и жестоко этот контраст ощущался в 1937-1938 годах, когда на Колыме шли массовые расстрелы – «за невыполнение нормы», «за любое самое невинное замечание в адрес Сталина», «промолчать, когда кричат «ура» Сталину – тоже достаточно для расстрела» (все это будет позднее описано Шаламовым в «Колымских рассказах»). Не менее страшными были и военные годы, когда при нехватке продовольствия и прекращении подвоза новых «контингентов» план по добыче золота увеличивался, и тысячи заключенных умирали от голода и невыносимых условий. Шаламов сам не раз становился «доходягой», и его спасла только лагерная медицина, особенно помогли врач Н.В. Савоева и врач-заключенный по 58-й статье А.М. Пантюхов, который в 1946 г. спас его от гибельного этапа на далекую Индигирку и, придержав в больнице в Сусумане, дал затем направление на фельдшерские курсы, где обучали заключенных, поскольку медперсонала катастрофически не хватало. Окончив эти курсы, Шаламов до конца срока работал в центральной лагерной больнице Севвостлага в поселке Дебин на левом берегу реки Колымы. В 1949 году, когда его временно перевели на медпункт лесозаготовительного участка на ключе Дусканья, он впервые за много лет получил, как сам выражался, «право на одиночество» и начал тайно писать стихи. Здесь Шаламов впервые и вспомнил о Вишере, написав, кроме многого другого, необычайно теплое, посвященное жене стихотворение «Усть-Улс», где этот лесной поселок сравнивается с городом Ромео и Джульетты:

Дворцовая Слудка. Вид на реку Каму. 1935 год. Из частной коллекции М.Ю. Кориненко

Деревенская Верона,

Юности моей пора,

Дай тебя на память тронуть

Острым кончиком пера…

Вернувшись в Москву в ноябре 1953 года, Шаламов встречается с Б.Пастернаком и, окрыленный этой встречей, продолжает писать стихи, составившие в итоге его поэтический дневник, «Колымские тетради». Но уже в 1954 году он берется за прозу, за ставшие ныне всемирно известными «Колымские рассказы». К 1962 году, когда «лагерная тема» впервые была открыта для советской литературы (благодаря усилиям А.Твардовского, уговорившего Н.Хрущева напечатать в журнале «Новый мир» повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»), Шаламов написал уже около шестидесяти рассказов колымского цикла. Но ни один из них (как и последующих) ему так и не удалось напечатать при жизни – все журналы и издательства, куда он ни обращался, отказали ему. Шаламов мог утешаться лишь отзывами отдельных писателей, например, О. Волкова, тоже отсидевшего много лет в лагерях: во внутренней рецензии для издательства «Советский писатель» тот, довольно скептично отозвавшись о повести Солженицына (она, по, его мнению, «оставляет незадетыми ворохи жгучих вопросов»), противопоставлял ей «Колымские рассказы» как «совершенно правдивые, без преувеличений и сгущения красок». Другие же рецензенты, например, А. Дремов, наоборот, ставили Шаламову в пример «Ивана Денисовича»: «Если Солженицын старался и на лагерном материале провести мысль о несгибаемости настоящего человека, то Шаламов, наоборот, всем содержанием рассказов говорит о неотвратимости падения». В итоге издательство «Советский писатель» отвергло рукопись «Колымских рассказов» с убийственной резолюцией редактора В. Петелина (от 30 июля 1964 г.): « Герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична».

Но Шаламов не сдавался. Он продолжал писать самую горькую правду – не только о лагере, но и о человеке, его психологии, о «зыбкости человеческой природы», слишком легко поддающейся, по его мнению, разнообразным формам давления и нравственного растления не только за колючей проволокой, но и на воле. В сущности, это и являлось главной философской темой его рассказов, в которые постепенно стал входить не только колымский материал, но и вишерский, причем иногда и не связанный с лагерной темой.

Начало этому было положено еще в 1959 году – в рассказе «Алмазная карта», начинавшемся фразой: «В тридцать первом году на Вишере были часты грозы…» Эта романтическая новелла о старике с фамилией Бугреев, живущем вместе с семьей в тайге, вдали от цивилизации, очень далека от основной проблематики «Колымских рассказов», – о лагерях здесь нет ни слова. Мотив хранимой стариком тайны об алмазах, скрытых в недрах этого далекого края, кажется сказочным, а финал – о том, что алмазы на Вишере все-таки нашли тридцать лет спустя – слишком радужным. Тем не менее, и здесь проявилась склонность Шаламова к многозначительной символике – недаром фраза из «Алмазной карты»: «Всего двадцать лет. Двадцать травяных поколений: порея, осоки, кипрея… И нет цивилизации. И ястреб сидит на заводской трубе» – сегодня, с учетом печальной участи Вишерского бумкомбината, воспринимается как пророческая…

Возможно, Шаламов хотел напечатать эту новеллу отдельно, но по каким-то причинам это не удалось, и он включил ее в колымский цикл. Стоит заметить, что включение подобных вещей в общую мозаику «Колымских рассказов» у Шаламова не является случайным – они несут (как и лирические новеллы «Стланик», «Тропа» и другие) функцию своеобразной «разрядки» для читателей в общем контексте трагического материала. Весьма характерно, что та же история об алмазах и том же старике (названном уже реальной фамилией – Степан Ширинкин) вошла позднее в «Вишерский антироман», точнее, в недавно найденную главу об Усть-Улсе, и описана она без всякой беллетризации в жестком очерковом стиле. В том и другом случае Шаламов основывался на личных впечатлениях, а также отчасти на легендах, и его можно считать одним из первооткрывателей темы уральских (пермских) алмазов в литературе.

С начала 1960-х годов писатель все чаще вспоминает Вишеру. Память его была поразительной: он мог, при достаточном напряжении, воссоздавать мельчайшие детали прошлого и помнил не только фамилии, но и имена и отчества многих людей, с которыми его сводила жизнь. Поставив перед собой высшую цель – «ничего не забыть, ничего не простить», «сначала возвратить пощечины, и только после – подаяния», Шаламов в своей прозе сосредоточил внимание прежде всего на том, что видел и пережил в сталинских тюрьмах и лагерях. В течение 1962 -1967 годов он создает целый ряд очерков и рассказов, толчком к которым служат вишерские впечатления: «Лагерная свадьба», «Вишера», «Магия», «Первый зуб», «Эхо в горах», «Протезы», «У стремени», «Хан-Гирей», «Вечерняя молитва», «Борис Южанин», «Визит мистера Поппа». Опыт общения с уголовной средой конца 1920-1930-х годов нашел отражение в «Очерках преступного мира».

Весь огромный и разноплановый материал, объединенный изначальным замыслом написать около сотни историй из лагерной жизни («рассказов по задуманной архитектуре нужно сто», – писал Шаламов еще в 1955 г. своему колымскому другу А.Добровольскому), требовал композиционной упорядоченности, и это было непростой задачей. Если состав первого сборника, названного «Колымские рассказы» и включавшего 33 произведения (те, что отвергло издательство «Советский писатель»), был давно и твердо определен, то над другими сборниками писателю пришлось немало думать. Как показывают архивные материалы10, очерк «Лагерная свадьба» поначалу входил в состав второго сборника «Левый берег», но затем писатель отказался от этой идеи и включил туда «Алмазную карту». Следует заметить, что и название «Левый берег» к Шаламову пришло не сразу: он намеревался назвать этот сборник «Уроки любви» по одноименному рассказу, написанному в начале 1960-х годов. Об этом свидетельствует, кроме прочего, сохранившийся в архиве того времени набросок к рассказу «Уроки любви», связанный с Вишерой и посвященный истории заключенной москвички Кати Аристарховой, которая упоминается и в «антиромане» (этот набросок включен в данное издание). Другие вишерские рассказы были рассредоточены Шаламовым по следующим сборникам «Артист лопаты» и «Воскрешение лиственницы», вполне органично вписавшись в них, т.к. между колымскими и вишерскими сюжетами есть несомненная связь, скрепленная образом автора-рассказчика. Примечательно, что многие литературоведы до сих пор воспринимают рассказ «Протезы» как колымский по материалу, хотя в нем воспроизведены детали обыска Шаламова при помещении его в следственный изолятор по «делу Стукова» на Вишере. Очевидно, что ставшая крылатой последняя фраза рассказа: «Нет, – сказал я. – Душу я не сдам» – имеет не какой-либо локальный, а универсальный смысл, ярко раскрывающий характер героя и автора.

Такова вкратце история подступов Шаламова к более полному и многоплановому отражению вишерского опыта, что он попытался осуществить в начале 1970-х годов в «Вишерском антиромане».

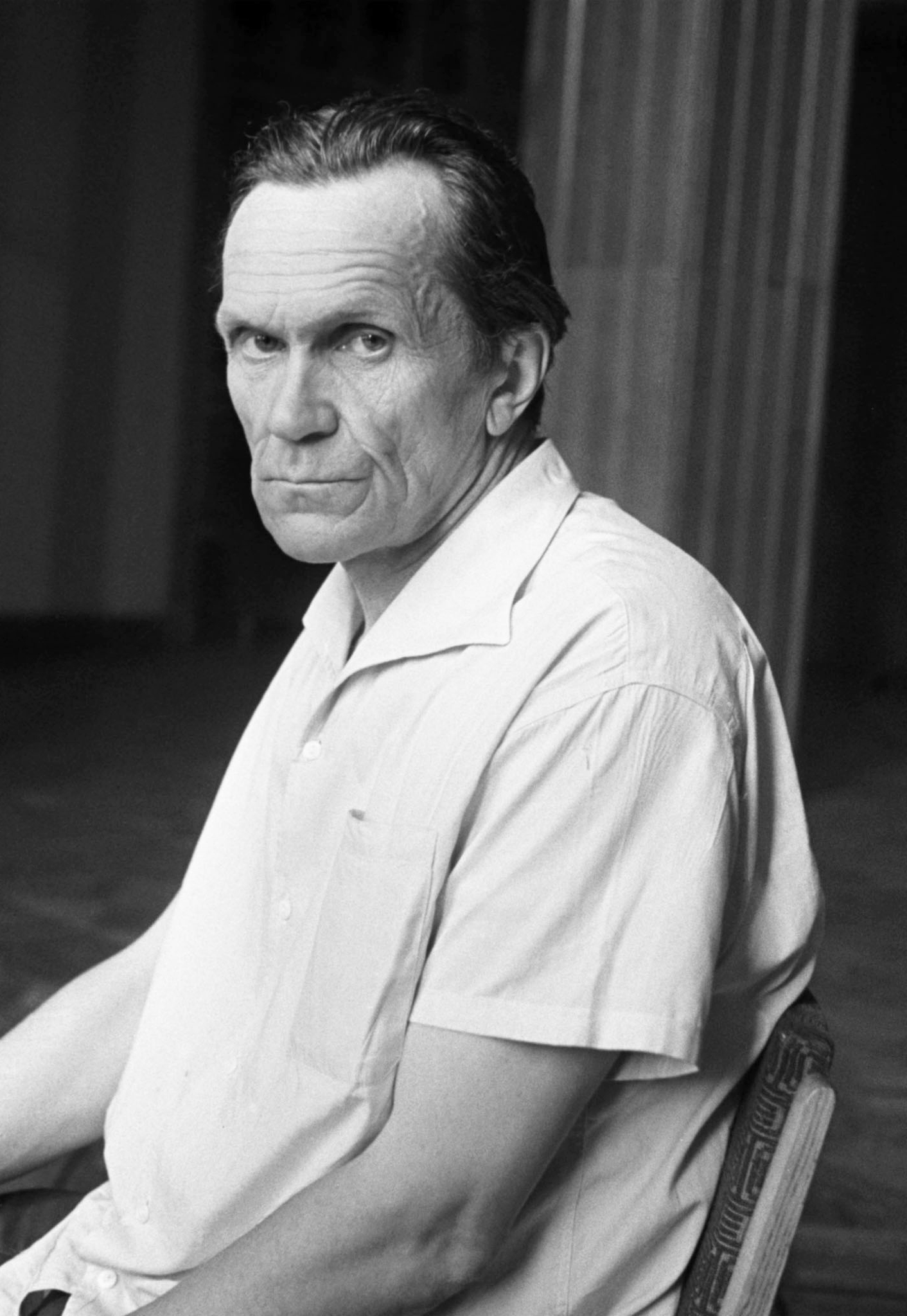

Варлам Шаламов. 1967 г. Из фондов Российского государственного архива литературы и искусства

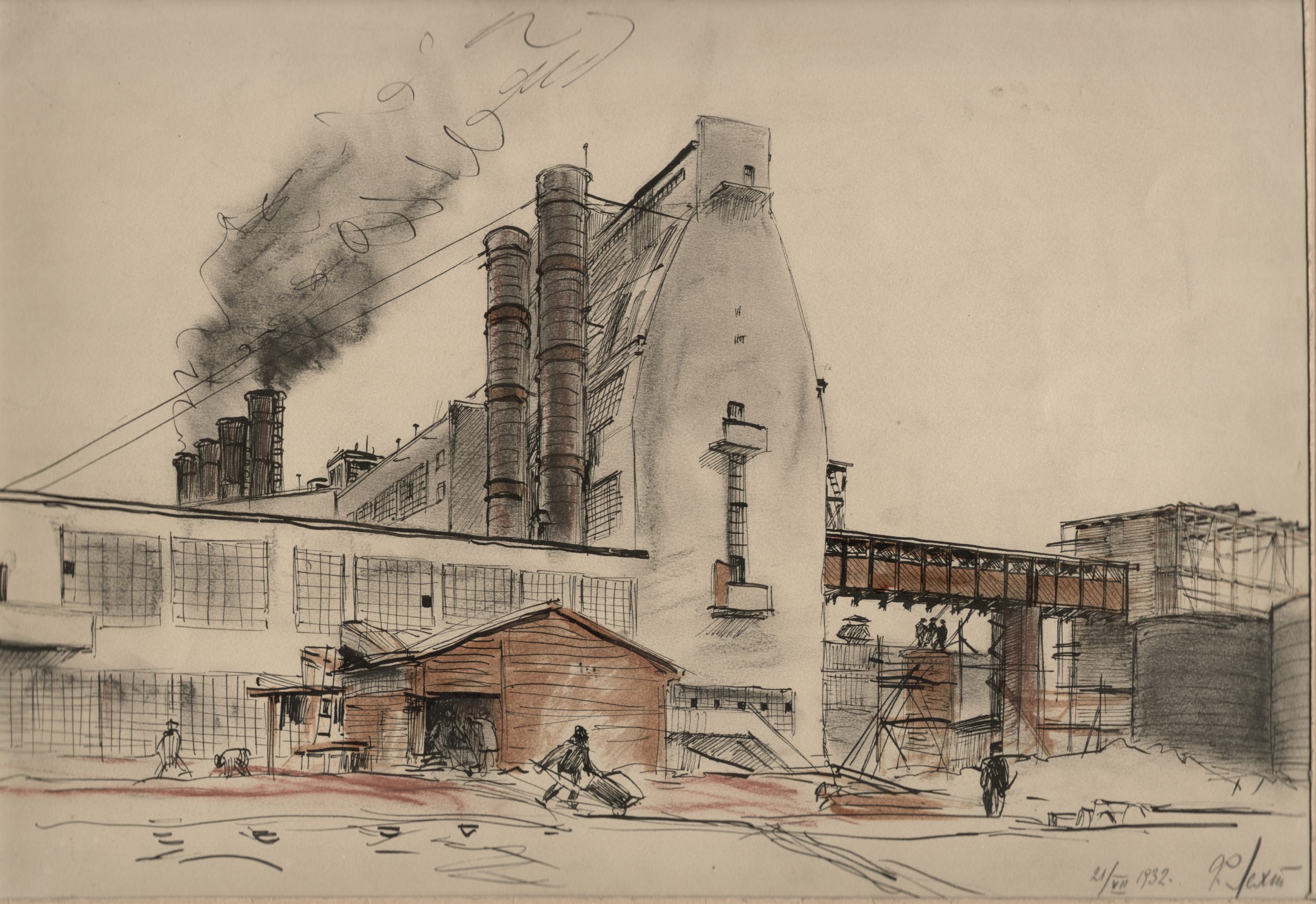

Ф. Лехт «Вишерский бумкомбинат». 21.07.1932 г. Из коллекции Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова

Почему «антироман»? Как отмечала И.П. Сиротинская, это определение не жанра, а идеи книги – без вымысла, без сквозного сюжета, и в сущности, это сборник рассказов и очерков о Вишере. По мнению некоторых исследователей, Шаламов решил прибегнуть к вызывающе смелому термину, полемически откликаясь на злобу дня – на литературоведческие дискуссии о французском «новом романе» (Н. Саррот, А. Роб Грийе и другие), отвергавшем каноны традиционного жанра и называвшемся критиками «антироманом». Однако проблема здесь глубже. Сам Шаламов и раньше не раз заявлял об исчерпанности формы романа: «Роман умер… Людям, прошедшим революции, войны и концентрационные лагеря, нет дела до романа». Синоним художественного вымысла, заведомой «выдуманности», «сочиненности», роман, по его убеждению, должен уступить место «прозе бывалых людей», основанной на личном опыте, на лично пережитом. Французский «новый роман», ставивший во главу угла скорее формальные эксперименты, таковым, увы, не являлся. Но свои «Колымские рассказы» Шаламов с полным правом называл «новой прозой».

Обобщение вишерского материала требовало другого подхода (заглавие «Вишерские рассказы» после «колымских» явно не годилось), и об этих проблемах Шаламов писал И.П. Сиротинской в крайне важном и напряженном для него 1971 году, когда ему исполнилось 64 года, и он стоял перед выбором:

«Написать ли пять рассказов, отличных, которые всегда останутся, войдут в какой-то золотой фонд, или написать сто пятьдесят – из которых <каждый> важен как свидетель чего-то чрезвычайно важного, упущенного всеми, и никем, кроме меня, не восстановимого. Этот второй случай отнюдь не требует меньшей работы, чем в случае пяти рассказов. А пять рассказов не требуют большего усилия на каждый рассказ. И в том, и в другом случае количество усилий нравственных, нервных, физических, духовных примерно одинаково. Речь идет только об очередности – и те и другие требуют разного настроя, разной подготовки, разной организации. Чему отдать предпочтение… Или закончить “Вишерский антироман” – существенную главу и в моем творческом методе, и в моем понимании жизни? (курсив наш – В.Е.)».

Заметим, что заглавие произведения к этому времени уже утвердилось, хотя еще недавно, в 1970 году, у Шаламова был и другой, весьма многозначительный его вариант – «русский антироман», с очевидным полемическим противопоставлением французскому и с акцентом на уникальности исторического опыта своей страны. То, что Шаламов в итоге отказался от эпитета «русский» в пользу более конкретного «вишерский», может свидетельствовать о его нелюбви к претенциозности. Тем не менее отсвет масштабной силы обобщения, которая заключена в первоначальном варианте, присутствует в этом произведении, особенно в кратких и емких философских отступлениях автора, а также в раскрытии преемственности между русской каторгой XIX века и сталинскими лагерями. Как уже говорилось, суть шаламовского «антиромана», его творческого метода – в полном отказе от художественного вымысла (в той или иной мере присутствующего в «Колымских рассказах»), от любых литературных «побрякушек», по его мнению, опошляющих главную тему. Поэтому в его произведении нет и намека на столь присущую жанру традиционного романа любовную линию (хотя материал для нее у него, как мы знаем, был богатый, и под пером иного писателя мог бы превратиться в захватывающее чтиво). Шаламов подчеркнуто сух, аскетичен (графичен, если воспользоваться термином изобразительного искусства), и при обращении к своей молодости его волнует совсем иное.

В связи с этим задержимся на фразе писателя о том, что каждый его будущий рассказ «важен как свидетель чего-то чрезвычайно важного, упущенного всеми, и никем, кроме меня, не восстановимого». Можно лишний раз убедиться, что Шаламов глубоко осознавал уникальность своего личного опыта – не только лагерного (хотя людей с двумя сроками заключения, один которых пришелся еще на 1920-е годы, к тому времени оставалось крайне мало), но и общего социального опыта проживания в переломном для России ХХ веке – начиная с дореволюционной поры в родной Вологде и кончая личным наблюдением за всей «кухней» становления сталинской диктатуры в 1920-1930-е годы. О неповторимости своего опыта он писал еще в стихотворении 1956 года:

Я вроде тех окаменелостей,

Что появляются случайно,

Чтобы доставить миру в целости

Геологическую тайну…

Ф.К. Лехт. «Солеварни на Урале в Березниках времен Строгановых». 1930 г. Из коллекции Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова

Одной из таких «геологических тайн» на рубеже 1960-1970 годов оставался период зарождения лагерной системы в СССР, о котором практически не было никаких свидетельств. В массовом сознании ударные стройки первых пятилеток связывались только с энтузиазмом комсомольцев-добровольцев, с романами «Время, вперед!» В.Катаева, «День второй» И.Эренбурга, а если говорить о Березниковском химкомбинате, – с очерком К.Паустовского «Великан на Каме» (переименованным в «Соль земли» и вошедшим в собрание сочинений писателя 1958 года). О Вишерском же ЦБК и рождении города Красновишерска выпускались только официозные брошюры.

Разумеется, Шаламов отдавал себе полный отчет в том, что давно вынашиваемая им тема запретна для подцензурной советской литературы, что задуманному произведению уготована участь «Колымских рассказов» – лежать в столе, дожидаясь своего часа, либо мелкими ручейками перетекать в круг особо доверенных людей, в Самиздат. Впрочем, к тому времени Шаламов, наученный горькой практикой, уже разочаровался в Самиздате, увидев в нем канал нелегальной переправки своих произведений на Запад, что принесло ему огромные неприятности. В его записной книжке начала 1972 года сказано на этот счет вполне однозначно:

«…Обрезав все отношения с миром, шесть лет я сижу в совершенном одиночестве и ни одного рассказа не выпускаю из стола, боясь подогрева и без того популярности, которой я вовсе и не заслуживаю. Вот я и желаю развеять весь этот туман, привести в полную ясность все мои дела, хоть на шестьдесят пятом году жизни».

Все это, включая фразу: «Желаю развеять весь этот туман, привести в полную ясность все мои дела», – имеет самое непосредственное отношение к «Вишерскому антироману».

«Туман», как и саркастически обозначенная «популярность», были связаны с ложной репутацией, которая сложилась вокруг Шаламова среди либеральной московской интеллигенции, в том числе ее радикального крыла – диссидентов, где его по недоразумению (из-за одностороннего прочтения «Колымских рассказов») стали считать «своим». При этом происходило невольное – а иногда и вольное, сознательное –сближение его позиции с позицией А.Солженицына, ставшего с середины 1960-х годов, после отказа ему в присуждении Ленинской премии за повесть «Один день Ивана Денисовича», достаточно недвусмысленно заявлять о своем тотальном отрицании основ советского строя и о своей новой литературно-политической стратегии со ставкой на поддержку Запада. Стоит заметить, что Шаламову эта позиция была известна из первых уст – из личной встречи, устроенной ему тайно Солженицыным 30 августа 1964 года для обсуждения возможности совместной работы над «Архипелагом ГУЛАГ». Ее результатом стал решительный отказ Шаламова от этого предложения, сформулированный с предельной ясностью в его записной книжке:

«Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына».

Характерно здесь, кроме прочего, – «важными для страны», т.е. Шаламов органично ощущает себя гражданином СССР и горячо надеется, что его произведения рано или поздно будут напечатаны и поняты на родине.

В дальнейшем Шаламов полностью порвал свои отношения с автором «подпольно» сочинявшегося «Архипелага». Но в замысел и в план этой книги он был в общих чертах посвящен. Сама идея создания «энциклопедии лагерной жизни» всего советского периода со стороны человека, родившегося в 1918 г., после революции, и практически не сидевшего в лагерях (Шаламов хорошо знал, что опыт Солженицына ограничен пребыванием в московской «шарашке» и в «легком» послевоенном ИТЛ в Казахстане), представлялась ему авантюрой. А использование чужих рукописей и воспоминаний он считал морально недопустимым для любого писателя («я никогда не мог представить, что может в двадцатом столетии появиться художник, который может собрать воспоминания в личных целях»). В связи с этим он передал Солженицыну (через посредников), что запрещает ему использовать материал своих произведений – это условие, увы, не было выполнено. Что касается расчета автора «Архипелага» на публикацию своей «лагерной эпопеи» на Западе, то Шаламов ясно и трезво понимал не только ее прагматическую подоплеку (ср. «делец»), но и политическую: недаром в 1974 году он назовет Солженицына «орудием холодной войны», констатируя тем самым, что это «орудие» служит разрушительным интересам стратегических противников своей страны…

Высокие этические требования, предъявлявшиеся Шаламовым к литературе (она должна создаваться, по его словам, «собственной кровью, собственной судьбой»), были обусловлены прежде всего заботой о строгой исторической правде. Несомненно, одним из мотивов, побудивших писателя к созданию «Вишерского антиромана», было стремление –в противовес Солженицыну и в предвидении, что тот может исказить реальную картину зарождения лагерной практики в послереволюционные годы – дать личное свидетельство об этой эпохе. Конечно, полемизировать напрямую с автором «Архипелага» Шаламов не мог, но уникальную ценность своего опыта на весах истории (с пониманием того, что эти «весы» вступят в действие скорее в будущем, чем в настоящем) очень хорошо осознавал. Главное же, как мы знаем, писателю было важно «развеять туман» вокруг своей личности и своих взглядов, т.е. вполне определенно заявить о своем идейном, мировоззренческом кредо.

Все это и воплотилось в «Вишерском антиромане», хотя и не законченном.

Разумеется, высказывания Шаламова не могли носить характера какой-либо декларации – он оставался писателем и в «антиромане», и как писатель был неизбежно, даже подчеркнуто, субъективен, не раз повторяя: «Я не историк, не летописец лагерей, я летописец собственной души». Но всякая писательская субъективность, как известно, может приобретать объективное значение, когда опирается на глубокое знание и понимание того, о чем он пишет, на историческую зоркость, в конце концов – на талант художника («на свете тысяча правд, но в искусстве есть только одна правда – правда таланта», – одно из главных убеждений Шаламова).

Основополагающая мысль писателя в отношении к 1920-м годам и к сталинской эпохе, высказанная в «Вишерском антиромане», звучит неожиданно и парадоксально:

«Я ведь был представителем тех людей, которые выступили против Сталина – никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть – одно и то же».

Отчетливо видно, что Шаламов говорит здесь не только от себя, но и от имени поколения 1920-х годов, связанного с борьбой против диктатуры нового вождя партии и государства. Полемичность этой мысли очевидна – она направлена как против сталинистов, поднявших головы в стране в середине 1960-х годов, после смещения Хрущева, так и против набирающего силу нигилизма по отношению к завоеваниям советской власти. «Скрытое от народа завещание Ленина казалось мне достойным приложением моих сил», – продолжает Шаламов, многозначительно добавляя: «Конечно, я был еще слепым щенком тогда». Эта оговорка означает, что в молодости он далеко не всё понимал, и что вопрос о преемственности в деяниях двух вождей оказался на поверку гораздо более сложным. Но, тем не менее, – совсем не таким, как безапелляционно провозгласил в «Архипелаге» Солженицын: «Сталин шагал в указанную ленинскую стопу». Шаламов, на себе испытавший весь сталинский гнет, никакими фибрами души не может принять солженицынской идеи о том, что между политикой двух вождей нет принципиальной разницы, и убежден, что Сталин своей «стопой» (обутой в «сапог» – то в грубый, безжалостный, то в мягкий, скрывающий коварство) растоптал многое из того, что несли в себе идеалы советской власти. «Преступления Сталина велики безмерно», – подчеркивает он в «антиромане».

Это свое непоколебимое кредо писатель подкрепляет конкретными наблюдениями и фактами. Одной из главных «новаций» сталинской политики Шаламов считает метод «амальгам», применявшийся не только в борьбе со своими противниками, но и в создании многочисленных мнимых «внутренних врагов» государства. «Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье», – пишет он, относя это и к себе (осужденному с литером СВЭ), и ко многим другим интеллигентам, попавшим в Вишерский лагерь. Среди них была особенно велика прослойка так называемых «вредителей», поступавших сюда по статье 58, п.7 после известного, инспирированного ОГПУ по прямому заказу Сталина, «шахтинского процесса» 1928 года. Шаламов упоминает одного из бывших инженеров -«шахтинцев», главного инженера треста «Донуголь» Н.П. Бояршинова, с которым он встречался на в лагере, но, очевидно, не был близко знаком. В главе «Миллер, вредитель» писатель подробно рассказывает об одном из своих непосредственных начальников в Березниковском отделении Вишлага П.П. Миллере, бывшем инженере-строителе из Самары. «В моем «вредительстве» единственный факт, который я подтвердил при допросе, был тот, что асфальт на дворе конторы полопался – убыток был на пятнадцать рублей. Все же остальное – выдумка, чепуха», – говорил Миллер.

Подобные «вредители», как подчеркивает Шаламов, составляли едва ли не большинство специалистов стройки. В дополняющей текст «антиромана» главе «Вредители и грызуны» он пишет с полной определенностью: «Я не ставлю слово вредители в кавычки только потому, что эти кавычки жизнь ставила сама с самого начала»; «вредительские процессы были сфабрикованы властью»; «после Колымы тридцать восьмого года и Колымы военных лет я смотрю на вредительские процессы как на нечто полунаивное, которое если и было необходимо, то лишь затем, чтобы приучить население к еще большей крови…».

Последняя оговорка, наполненная печальной иронией, ясно раскрывает циничный прагматизм сталинских репрессий, всегда рассчитанных на то, чтобы «убивать двух зайцев» – искореняя «вредные элементы», держать людей в страхе и одновременно решать экономические проблемы. Это с полной наглядностью проявилось во время насильственной коллективизации, начавшейся как раз в то время, когда Шаламов оказался на Вишере. Эшелоны с раскулаченными и их семьями стали прибывать на Северный Урал весной 1929 года, их в основном расселяли по лесным необжитым районам. Шаламов, вспоминая свою поездку с комиссией в Чердынский леспромхоз, свидетельствовал: «Все они были с Кубани, леса не знали, их сгрузили тысячами прямо в снег, и они рубили себе избы по-черному. Умирали и работали на лесозаготовках. Голод. За буханку хлеба матери приводили начальству дочерей».

Много крестьян шло и в общих этапах, прибывавших в Вишлаг. Яркая сцена отбора на самую востребованную на стройке специальность плотника, которую вел начальник Березниковского отделения Вишлага М.В. Стуков, приведена в рассказе «Магия» (кратко она воспроизведена и в «антиромане»). Стуков обладал редкой способностью угадывать в пестрой массе заключенных их бывшие профессии и делился с Шаламовым своим секретом: «Я просто крестьян отбираю. Всякий крестьянин плотник. И добросовестных работников ищу из крестьян. И не ошибаюсь…Кулаки – самый работящий народ».

Тем самым Шаламов подчеркивает, что, задумывая коллективизацию, Сталин и его соратники так же прагматично рассчитывали прежде всего на то, чтобы использовать трудолюбие согнанного с земли русского мужика на многочисленных стройках.

Эпизод со Стуковым интересен и тем, что многоопытный начальник умел угадывать среди вновь прибывших заключенных секретных осведомителей ОГПУ. Для Шаламова тема «стукачества», буйным цветом расцветшего в сталинскую эпоху, – одна из важнейших, и в «Колымских рассказах» он прямо говорит о доносах «брата на брата» в 1937 году как главном признаке растления, которое внес Сталин в души людей. В «Вишерском антиромане» писатель дает множество примеров доносительства, и самый яркий описан в главе «Дело Стукова». Будучи арестован по этому липовому делу, Шаламов был на допросе у следователя, и, когда тот ненадолго отлучился из кабинета, успел разглядеть на его столе письма осведомителей. «Это были заявления, информация сексотов как раз по моему адресу и вообще о лагере, о производстве, – пишет он. – Я, конечно, сразу все понял и познакомился со списком сексотов основательно. Это был поразительный случай доносительства абсолютно всех».

С людьми из ОГПУ, особенно из СПО (секретно-политического или «третьего» отдела), Шаламов сталкивался на Вишере постоянно, и в этом смысле особенно интересен найденный в архиве очерк «Рука всевышнего» о последних днях его пребывания в Березниках. Вызвавший Шаламова начальник отдела ОГПУ Атаманов попросил его «помогать органам в их работе», заявив: «В нашей власти из бывшего заключенного сделать снова настоящего. Вам, как бывшему, некуда податься…» И Шаламову, чтобы избавиться от грозных неприятностей, пришлось срочно уезжать подальше от Березников – в Москву.

Но в пестрой мозаике «Вишерского антиромана» нет одномерности, предвзятости, стремления только «обличать» (как это делал Солженицын). Объективность Шаламова проявляется в том, что он стремится отразить лагерную жизнь прежде всего глазами того молодого человека, каким был тогда, – горячо преданного советской власти и чуткого к любой несправедливости. Очень показательны в этом смысле коррективы, введенные писателем в эпизод с избиением конвоем сектанта Петра Зайца на этапе в Вишеру по сравнению с тем же эпизодом в рассказе «Первый зуб» (1964). Если в рассказе автобиографический герой, выйдя из строя, заявляет начальнику конвоя: «Не смейте бить человека», то в «антиромане» фраза в прямой речи автора звучит иначе: «Это не советская власть. Что вы делаете?». Нет сомнения, что это изменение сделано не случайно – оно служит одной из главных смысловых точек книги, перекликаясь с программной фразой о том, что «Сталин и советская власть – не одно и то же», и показывая ее, хотя и частное, но выразительное жизненное преломление (конвой, как и резко размножившиеся сотрудники ОГПУ, олицетворяют сталинские методы, открыто заявившие о себе как раз в 1929 году). В более общем плане, в контексте начала 1970-х годов, такая апелляция к идеалам советской власти служила весьма красноречивым знаком, демонстрировавшим общественную позицию Шаламова, его кредо. ( Все это лишний раз показывает, что его слова в известном письме в «Литературную газету» 1972 года: «Я – честный советский писатель», – были абсолютно искренними).

Зарисовка Б.Е. Владимирского «Группа обвиняемых на суде». 1930 год. Из открытых источников

Особую важность в той же связи имеет прямое свидетельство Шаламова о том, что после первых, самых тяжелых, месяцев на Вишере он воспрянул духом, когда осенью 1929 года было объявлено, что лагерная система перестраивается и теперь «все будет по- новому». «Когда приехал Берзин, а главное, приехали берзинские люди, все казалось мне в розовом свете, и я готов был своротить горы и принять на себя любую ответственность», – признается он. Участие в совещании, где ему, в числе других образованных заключенных, предложили перейти на административную работу, он воспринял не только как знак доверия, но и как знак того, что новые люди – в тех же фуражках, с синими ромбами и квадратами в петлицах, что носили сотрудники ОГПУ, – призваны сюда не для того, чтобы ужесточить лагерный режим, а, наоборот, смягчить, очеловечить его – и благодаря этому совершить неслыханное, фантастическое дело постройки в глухой тайге комбината по последнему слову техники. Эта идея горячо увлекла Шаламова, и он со всей молодой энергией отдался ей…

Поскольку с личностью Э.П.Берзина связана и особая, по-своему уникальная для сталинского времени, система работы с заключенными, которую проводил в жизнь директор ВИШХИМЗа, на этой теме стоит остановиться подробнее. Тем более, что «Вишерский антироман» и другие произведения Шаламова дают к ней необычайно богатый и разноплановый материал (к сожалению, до сих пор не подвергавшийся внимательному анализу).

* * *

Шаламов, судя по тексту книги, в том числе по ее впервые публикуемым главам, знал Берзина неплохо, но все же недостаточно близко. По своему статусу заключенного и «маленького начальника» он не мог часто встречаться с начальником «большим», даже «набольшим», который был сверхзагружен делами на строительстве Вишерского ЦБК, в то время как Шаламов свой основной срок провел в Березниках, а также в дальнем Усть-Улсе. Вероятно, они виделись главным образом на производственных совещаниях в начале 1931 гг., когда Шаламов работал в УРО под началом Р.И. Васькова, и могли пересекаться в здании управления Вишлага, находившемся в Вижаихе (будущем Красновишерске). По крайней мере о личных встречах и беседах с Берзиным Шаламов нигде не говорит. Совместные полеты на служебном гидросамолете Берзина, о которых вспоминал Шаламов в одном из поздних писем, возможно, сочетались с каким-либо неформальным общением, позволявшим ему лучше понять характер Берзина, однако в «антиромане» эти эпизоды не воспроизведены – писатель говорит лишь о пилоте гидросамолета Володе (Владимире) Гинце, которого, видимо, хорошо знал. Очевидно, что Шаламов, молодой высокий инспектор УРО, отличавшийся добросовестностью и энергией (ср. « я готов был своротить горы») был на особой примете у директора ВИШХИМЗа. Об этом можно судить по известной фразе: «Берзин хотел взять тебя на Колыму», звучащей из уст начальника Вишлага И.Г. Филиппова в эпизоде выхода Шаламова на свободу в конце 1931 г. (глава «Блюменфельд»).

Агитбригада «Синяя блуза». Из фондов архивного отдела администрации Красновишерского муниципального района

Ответ Шаламова: «Я, товарищ начальник, на Колыму – только с конвоем» (названный Филипповым «плохой шуткой») в контексте книги служит своего рода мостиком, перебрасывающим внимание к главной для писателя колымской теме. Эта тема не раз возникает на страницах нового произведения, поскольку Шаламову хорошо известно, что многие его герои – Филиппов, Васьков, Майсурадзе, Вальденберг, Тамарин-Мерецкий, Егоров, Ушаков, Будзко, Мордухай-Болтовский, Эпштейн, Цвирко и другие – после окончания строительства Вишерского ЦБК были приглашены Берзиным на Колыму, и большинство из них погибло в 1937-1938 годах как «враги народа» вместе со своим руководителем. Шаламов, доставленный на Колыму в августе 1937 года и сразу отправленный на дальний прииск «Партизан», уже не застал никого из них живым (кроме Ушакова, оперативного работника, продолжавшего свою деятельность в отделе уголовного розыска), и потому воспоминания о встречах с ними на Вишере приобрели для него новый смысл и новую окраску. Во многом они опирались на принцип «о мертвых (убитых) либо хорошее, либо ничего», формулировавшийся писателем по-своему («людям не делают чести презрительные тирады в адрес людей, убитых за их жизнь и убеждения»), но иногда писатель и отступал от этого принципа.

Junkers Ju.20 (Юнкерс Ю-20). Является гидросамолетом – может взлетать с поверхности воды и садиться на нее, в зимнее время года – лыжный. Фотография из открытых источников

Владимир Александрович Гинце (1902-?) - советский военный лётчик, полярный лётчик системы ОГПУ-НКВД, лётчик-испытатель. Фотография из открытых источников

Это касается прежде всего Берзина. Следует заметить, что к его судьбе Шаламов начал обращаться еще в конце 1950-х годов, когда бывший директор ВИШХИМЗа и Дальстроя, обвиненный в «шпионаже в пользу Японии», был полностью реабилитирован, и в литературе восстанавливались яркие эпизоды его биографии, связанные с ликвидацией «заговора Локкарта» в 1918 году в составе латышских стрелков, с работой в ВЧК и ВСНХ вместе с Ф.Дзержинским и т.д. В Красновишерске и Магадане вновь появились улицы имени Берзина и памятные доски, посвященные бывшему директору, что свидетельствовало о возвращении исторической справедливости. Шаламов тоже был рад этому, т.к. в то время оценивал личность Берзина исключительно в положительном ключе. Например, в очерке «Зеленый прокурор» (1959) он писал о его деятельности на Колыме: «…Эдуард Петрович Берзин пытался, и весьма успешно, разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы «перековки» и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4 – 6 часов, летом – 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку блатарей Эдуард Петрович не верил, он слишком хорошо знал этот зыбкий и подлый человеческий материал…» . В трагическом, основанном на сугубо личных впечатлениях, рассказе «Как это началось» (1964) Шаламов проводит четкую границу между Колымой берзинского (1932 – осень 1937 гг.) периода и последующим временем, когда начались массовые расстрелы и жестокая эксплуатация заключенных.

Такое позитивное отношение Шаламова к Берзину сохранялось до второй половины 1960-х годов, получив наиболее яркое воплощение в произведении «Берзин», жанр которого он обозначил как «схема очерка-романа» (возможно, это было ступенькой к «антироману»). Здесь бывший директор ВИШХИМЗа и Дальстроя выступает в образе глубоко порядочного и честного человека, чекиста «школы Дзержинского», строго соблюдающего законы и нормы человеческой справедливости. Шаламов не был знаком с документами по делу Берзина (как, впрочем, и с другими документами, закрытыми в то время – они до сих пор полностью не открыты, увы), но главную причину его ареста и гибели в 1938 году указал достаточно точно – это был протест против сталинской политики превращения Колымы в место «сброса» политически неугодных и последующей расправы с ними: Шаламов прямо указывает, что Берзин вместе с И.Г.Филипповым написал по этому поводу «докладную записку» в Москву. Заметим, что и в очерке «Вишера», написанном в начале 1960-х годов и ставшем второй главой «антиромана», также дается вполне однозначная характеристика директора ВИШХИМЗа: «Берзин, старый чекист, очень хорошо понимал механизм… провокаций и, веря в человека, а не в бумагу (курсив наш – В.Е.), принял горячее участие в судьбе старика Шан-Гирея».

Э.П. Берзин. Колыма, 1937 г. ГАПК. Из фондов Государственного архива Пермского края (ГАПК) (Ф. р-1707. Оп. 1. Д. 31)

Однако в 1967 г. Шаламов пишет рассказ «У стремени», в котором пытается переосмыслить образ Берзина или «развеять легенду» о нем (в которую сам недавно глубоко верил). Думается, есть основания рассматривать этот полемический рассказ скорее как «летопись души» автора в плане его творческой психологии, нежели как достоверную историю о Берзине. Заметим, что склонность к категоричности в оценках людей, в том числе исторических фигур, на основе «элементарной морали», стала особенно проявляться у Шаламова с середины 1960-х годов и была во многом связана с крушением надежд «оттепели» и свертыванием критики сталинизма. Новой литературы о сталинском периоде не появлялось, и писатель вынужден был обращаться к такому ненадежному источнику, как газеты. Как он сам отмечает в рассказе, ему попала в руки газета «Советская Колыма» за 1936 год, «полная извещений, статей о процессах, призывов к бдительности, к жестокости и беспощадности»; « с этими речами выступал сам Берзин»; «расстрелы врагов народа на Колыме шли и в тридцать шестом году». На основании всего этого Шаламов и делал категорический радикальный вывод о Берзине: «Он погиб, убивая для того же Сталина».

Характерно, что этот новый взгляд отразился и в описании вишерских эпизодов периода деятельности Берзина в рассказе «У стремени»: Шаламов и здесь пытается развеять легенду о нем как о «большом демократе», заявляя, например, что тот якобы

«с полным презрением относился к инженерам- «вредителям», приписывая ему введение «шкалы питания» или утверждая, с явным преувеличением, что убитых при попытке к бегству из Вишлага было «очень много» (явное противоречие с рассказом «Зеленый прокурор» и «Вишерским антироманом», где он приводит только один такой случай).

Как нетрудно понять, рассказ «У стремени», был написан спонтанно, сгоряча, в момент эмоционального «взрыва» писателя. Некритическое восприятие газетных материалов (при том, что Шаламов, казалось бы, хорошо знал цену официальной печати сталинского времени), наложившееся на нравственный максимализм, привело его к серьезному отступлению от принципов исторической и художественной объективности. Основная причина этого, повторим, – информационный вакуум, полная закрытость «лагерной темы» в архивах и в исторической литературе тех лет. Как показывают современные исследования, Э.П. Берзин не был причастен ни к процессам в 1936 г., ни к расстрелам в 1937 г. на Колыме, которые были инспирированы из центра – НКВД во главе с Ежовым, при этом сам Берзин и его верный соратник И.Г. Филиппов находились под наблюдением секретно-политического отдела местного УНКВД, подчинявшегося непосредственно Москве.

Заметим, что некоторые черты нового взгляда Шаламова на Берзина отразились и в «антиромане» – например, в главе «Вредители и грызуны» (в подглавке «Каждому по специальности») он весьма саркастично отзывается об уровне политической грамотности героя и об отсутствии у него чувства юмора (и то, и другое видится натяжкой). В главе «Усть-Улс» писатель иронизирует над идеей Берзина о создании в лагерных поселках «Домов свиданий» для мужчин и женщин-заключенных при условии их «ударной» работы на производстве. Разумеется, эта идея отдавала легкой долей абсурда (напоминая некоторым образом о запрещенных после революции публичных домах), тем не менее, появление «Домов свиданий» нельзя не признать признаком здравого житейского мышления Берзина, противостоявшего в этом смысле официальному (и во многом лицемерному) аскетизму послереволюционной эпохи.

В целом личность Берзина выступает на страницах «антиромана» достаточно противоречивой, и это связано прежде всего с тем, что в произведении объединены очерки разного времени – «Вишера» и «Лагерная свадьба», напомним, принадлежат началу 1960-х годов, а другие главы – началу 1970-х. В то же время система или стиль работы Берзина воспроизведены Шаламовым без каких-либо пристрастий, только на основании того, что он реально видел и запомнил.

Многочисленные детали, приводимые писателем, свидетельствуют о том, что бытовые условия в Вишлаге были на максимально возможной для тогдашних лет высоте: «Лагерная зона, новенькая, «с иголочки», блестела»; «не была и намека на вошь»; «в лагере никто не голодал». На вопросе питания Шаламов останавливается неоднократно, приводя и нормы (минимум 800 граммов хлеба на человека) и обычное меню заключенного («каши, винегреты, супы с мясом, с рыбой»), при этом арестанты, работавшие на строительстве, могли получать премию от 2 до 5 рублей и тратить ее на дополнительное питание («порция антрекота стоила пятнадцать копеек»). Заметим, что сам Шаламов, став инженерно-техническим работником, получал в Березниках тридцать рублей, и это позволяло ему лучше питаться (в том числе в столовой для иностранцев). На строительстве была столовая для заключенных, в которой кормили, как отмечает Шаламов, гораздо лучше, чем в столовой для вольнонаемных. Еще две выразительные детали на эту тему приводит он: приметой стройки считались «раскормленные рожи лагерных работяг», а после поездки в Чердынский леспромхоз ему запомнилась картина, как голодные спецпереселенцы умоляли взять их в лагерь. Таким образом, можно сделать вывод, что строительство осуществлялось силами сытых, хорошо обустроенных заключенных, которым завидовали и вольнонаемные, и спецпереселенцы.

Э.П. Берзин, выступающий с речью на первомайской демонстрации. 1930-е гг. Из фондов Государственного архива Пермского края (ГАПК) (Ф. р-1707. Оп. 1. Д. 33)

Ф.К. Лехт. «Город Чердынь». 1932 г. Из коллекции Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова. Картина иллюстрирует эпоху «первой пятилетки» строительства Березниковского химического комбината.

Стройка кардинально отличалась по условиям от северных лесозаготовок. Голоду, недоеданию всегда сопутствует цинга, и прибывавшие с севера инвалиды, а также саморубы, по свидетельству Шаламова, «переполняли бараки»: «Цинготные раны, цинготные шрамы и рубцы…Черные шрамы, черная, темно-фиолетовая кожа. Зрелище было впечатляющим. Инвалидов отправляли вниз по Каме…». Правдивость Шаламова в этом отношении подтверждают современные данные: смертность в Вишлаге была выше, чем в других лагерях, и, очевидно, за счет северных леспромхозов.

Важно другое: Шаламов, проехавший по командировкам «весь штрафняк, весь северный район Вишлага», свидетельствовал, что не нашел там «никаких следов кровавых расправ», т.е. произвола и массовых расстрелов, с которыми он столкнулся только на Колыме. Этот многозначительный факт, наряду с изображенной писателем картиной повседневной жизни лагеря, показывает, что режим здесь был относительно мягким (даже на официальном языке он назывался «облегченным» – см. ниже), и поддерживался он не только самим Берзиным, но и всей командой его единомышленников, начиная с заместителя по лагерю (фактического начальника Вишлага) И.Г. Филиппова.

С Филипповым по службе Шаламов встречался чаще, и изначальное впечатление о нем, высказанное в «схеме очерка-романа» «Берзин» («полный, добродушный, веселый Филиппов любил людей, любил и умел делать добро людям… Авторитет у него среди лагерных работников, среди заключенных был огромным»), в «антиромане» нисколько не изменилось. Шаламов пишет о нем, «старом чекисте, бывшем путиловском токаре», всегда с симпатией, упоминая, что тот был председателем разгрузочной комиссии на Соловках, и о нем блатные поэты сочинили песню: «Каждый год под весенним дождем мы приезда комиссии ждем…» Демократичность, открытость Филиппова, как отмечает Шаламов, оттеняла «сухость» Берзина, и эти черты начальника Вишлага были незаменимы в «живой, ежедневной работе с людьми». Ту же роль он играл при Берзине на Колыме, будучи начальником Севвостлага до ареста в ноябре 1937 г., и сохранившиеся о нем воспоминания подтверждают положительные характеристики, данные ему Шаламовым.

Для того, чтобы читатели смогли лучше понять особенности лагерного режима на Вишере периода работы Берзина и Филиппова, описанного Шаламовым (а также и периода их работы на Колыме до осени 1937 г.), приведем выдержку из официального документа – принятого в 1930 г. «Положения об исправительно-трудовых лагерях», регламентировавшего порядок содержания заключенных:

«…16. К заключенным в лагерях применяются три вида режима: первоначальный, облегченный и льготный режим.

Заключенные, подвергающиеся первоначальному режиму, используются на общих работах, проживают в пределах лагеря, в специальных помещениях, не имеют права свободного выхода из этих помещений и направляются на работу по общему списку.

Заключенные, подвергающиеся облегченному режиму, используются для постоянной работы в учреждениях, предприятиях и на промыслах, проживают в общежитиях, прикрепленных к предприятиям, имеют право отлучки, направляются на работы по рабочим книжкам и могут быть премированы.

Сверх условий, установленных для облегченного режима, заключенные, подвергающиеся льготному режиму, имеют право на выход за пределы лагеря и занятие административно-хозяйственных должностей в управлении лагерем и по производству работ.

Примечание. Нетрудовые элементы и лица, осужденные за контрреволюционные преступления, не могут занимать административно-хозяйственных должностей»36.

Внимательные читатели «Вишерского антиромана» заметят, что Шаламов (как и основная масса других заключенных-специалистов), пройдя «первоначальный» режим, находился затем на «облегченном» и «льготном». Очевидно, что в этом отношении Берзин и Филиппов строго следовали инструкциям, однако их личной «вольностью» или «самодеятельностью» являлось постоянное и последовательное нарушение нормы, включенной в Примечание: практически все осужденные за «контрреволюционные преступления» (по разным пунктам 58-й статьи) использовались на административно-хозяйственных должностях. Шаламов, как мы знаем, был сам тому примером, но он приводит десятки подобных фактов: даже личный пилот гидросамолета Берзина В. Гинце являлся заключенным за «вредительство в авиации». Несомненно, Берзин, как и Филиппов, серьезно рисковали перед ОГПУ и Главным управлением лагерей, нарушая столь серьезную политическую инструкцию, но, тем не менее, эту практику они продолжали широко использовать и на Колыме. В этом смысле слова Шаламова о том, что Берзин «верил в человека, а не в бумагу» являются ключевыми для понимания его реальной личности и стиля работы (относя эскапады писателя об «убийствах для Сталина» в область бездоказательных эмоций).

Подводя некоторый итог и суммируя приведенные выше Шаламовым факты о хорошей организации быта заключенных и их питания в Вишлаге, о широком применении досрочного освобождения за ударный труд, а также добавляя к ним другие, с которыми читатели могут познакомиться во впервые публикуемых главах «антиромана», есть, как представляется, все основания назвать систему работы Берзина с заключенными вполне гуманной, точнее, рационально-гуманистической, т.к. в ее основу были положены прежде всего деловые, хозяйственно-прагматические интересы руководителя строительства Вишерского ЦБК, направленные на сохранение работоспособного контингента. Этот вывод, думается, позволяет скорректировать и представления о характере труда заключенных, который теперь нередко рисуется исключительно подневольным или даже «рабским». Учитывая, что комбинат был сооружен в небывало короткий срок, всего за 18 месяцев, фактически на пустом месте, этого вряд ли можно было достичь путем принудительного труда, как бы хорошо он ни был организован. На стройке существовала своя система материальных и моральных стимулов. В итоге работа и вольнонаемных, и заключенных основывалась в немалой мере на трудовом энтузиазме (сколь бы ни было позже скомпрометировано это понятие), и она действительно шла «не на страх, а на совесть», наполняя жизнь многих заключенных особым ценностным смыслом, которого они не могли приобрести нигде больше – ни в тюрьмах, ни даже на воле в других условиях: ведь они участвовали в огромном солидарном деле и ощущали личную причастность к тому, что среди североуральских лесов и болот вырос, как чудо, как сказка, современный, по последнему слову техники, комбинат… В этом, пожалуй, и состояла главная притягательная сила «берзинского эксперимента» на Вишере, вовлекшего в себя тысячи людей, многие из которых, может быть, впервые и почувствовали здесь себя людьми, т.к. испытали не только доверие и уважение к своему труду, но и такое редкое и ценное качество, как самоуважение – прежде всего от сделанного, от того, что их труд, говоря словами поэта, влился «в труд моей республики».

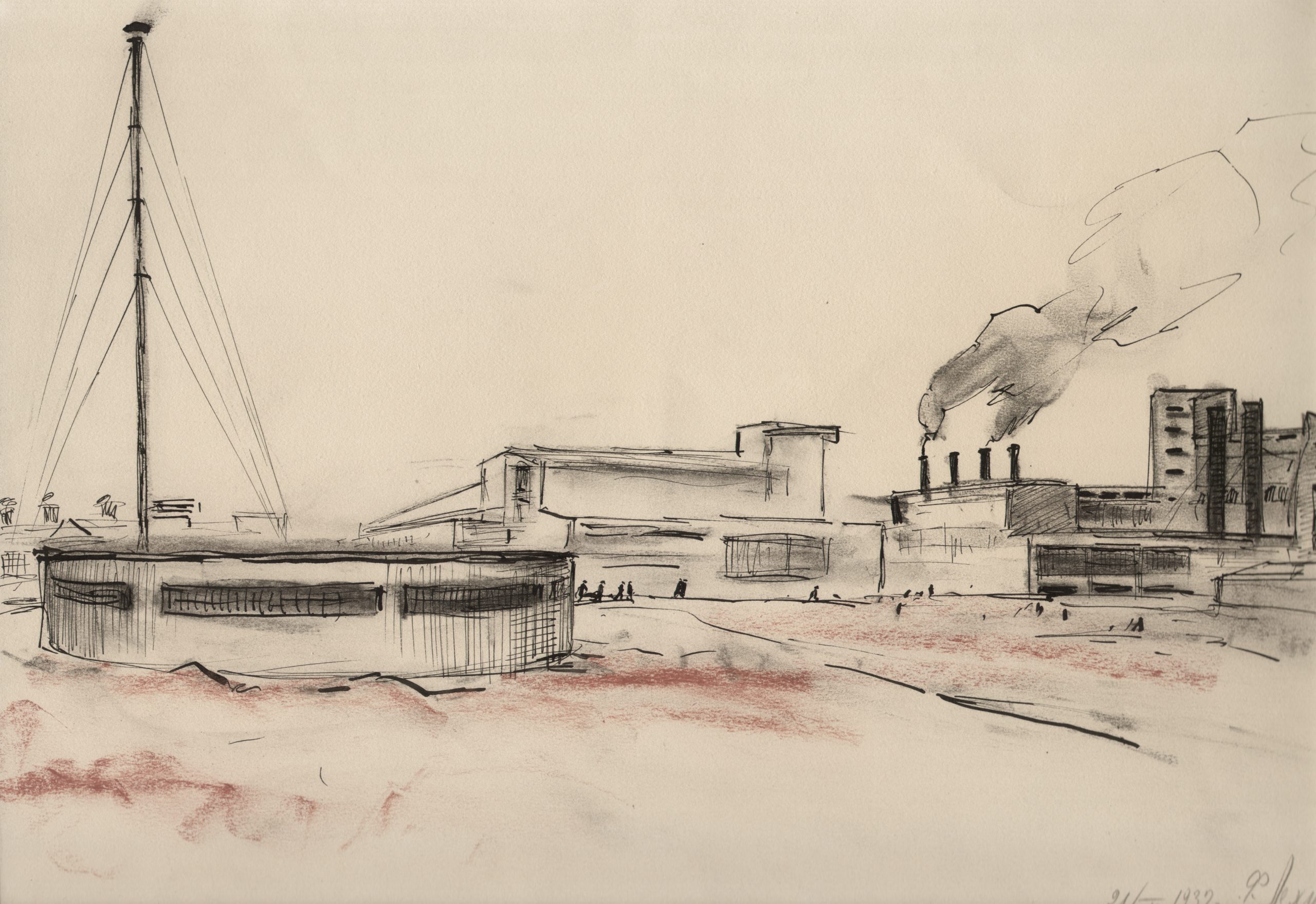

Ф.К. Лехт. «Вишерский Целлюлозно-бумажный комбинат». 21.07.1932 г. Из коллекции Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова.

Нельзя с сожалением не заметить, что в наше время эта сторона строек Вишеры и Березников, как и других строек первых пятилеток, в наибольшей степени подверглась высокомерно-нигилистическим, подчас откровенно циничным переоценкам. Между тем трудовой энтузиазм заключенных (пусть и мотивированный у части из них лишь перспективой досрочного освобождения ) представлял реальность стройки, которая запечатлена в многочисленных документах и фотографиях. Следует заметить, что сократить сроки пуска ЦБК позволила работа в три смены (что смягчало тяжесть физической нагрузки на людей), зимой широко использовались «тепляки», поощрялся премиями не только сам труд, но и его рационализация. На эту тему есть множество свидетельств участников стройки. Некоторые фотографии, а также графические работы художника Ф. Лехта, сделанные в начале 1930-х годов на Вишере и в Березниках, приведены в нашем издании, и они, как представляется, хорошо иллюстрируют общий дух эпохи, на котором – по вполне понятным причинам – не останавливал внимания Шаламов в своем позднем произведении (заметим, что этот дух не только присутствует, но и пронизывает его очерки и статьи 1930-х годов, когда, вернувшись с Вишеры, он работал в отраслевых журналах, в том числе в журнале «За промышленные кадры» Наркомата тяжелой промышленности, возглавлявшегося Г.К. Орджоникидзе).

Как показывает Шаламов, в целом социальные условия Вишлага глубоко отличались не только от условий Соловецкого лагеря особого назначения 1920-х годов и колымского Севвостлага после1937 года, но и от Беломорско-Балтийского канала, строившегося с конца 1931 до середины 1933 г., и от канала Москва-Волга (1932-1937). Замечание писателя о том, что «берзинская идея была раздавлена в болотах Москанала», лишний раз подчеркивает, что система работы с заключенными на строительстве Вишерского ЦБК (а также и в первый период Дальстроя) во многом основывалась на личных качествах Берзина. Следует отметить, что утопическая «перековка» заключенных, насмешкам над которой посвящено немало страниц «Вишерского антиромана», строго говоря, не относится к кругу берзинских идей, и сам этот термин в Вишлаге не применялся – как известно, он возник лишь на строительстве Беломорско-Балтийского канала и затем стал широко культивироваться в прессе и литературе, включая пьесу Н. Погодина «Аристократы» (1934 г.), которую Шаламов всегда подвергал уничтожительной критике.

Вряд ли необходимо объяснять, что общая тональность «Вишерского антиромана» и сосредоточенность Шаламова на резко негативных оценках «перековки» и системы принудительного труда (особенно в главе «В лагере нет виноватых») во многом являлись проекцией его тяжкого колымского опыта. Нет сомнения, что и ключевые философские мысли из этой главы, наиболее часто цитируемые исследователями: «Лагерь – мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном», – относятся в большей мере к сталинской эпохе в целом, нежели к Вишерскому лагерю. В сущности, в «антиромане» соединены два авторских взгляда: взгляд «снизу», изнутри давнего времени, принадлежащий молодому Шаламову, и взгляд «сверху», с поздней дистанции, воспроизводящий мироощущение много испытавшего, умудренного и усталого, отягощенного своим историческим знанием, 65-летнего писателя. С высоты лет Шаламову отчетливее видны «гримасы» быта и нравов эпохи, пестрота характеров людей, оказавшихся в лагере и вынужденных приспосабливаться к новым обстоятельствам (главы «Лазарсон», «Миллер, вредитель», «Павловский» и другие). О целом ряде ситуаций, ввиду их явно абсурдного или трагикомического характера, он пишет с большим сарказмом («Вредители и грызуны», «Русалка», «Блюменфельд», «Голубые штаны»). Яснее становятся ему и некоторые закулисные стороны организации строительства, позволявшие мелким и крупным начальникам устранять собственные ошибки путем использования дешевого или вовсе бесплатного труда заключенных-транзитников, проходивших этапами через Березники. Стоит заметить, что акцент Шаламова на последнем факте (в очерке «Дело Стукова») с мыслью о том, что «если транзитников миллион, то десяток таких гигантов, как Березниковский можно было построить», – является памфлетной гиперболизацией, во многом свойственной писателю. По крайней мере, очевидно, что подобные факты – как и другие факты о «темных» сторонах лагерной жизни и строительства в Березниках (а также и в Красновишерске) – нуждаются в исследовании и документальном подтверждении. Это тем более необходимо, что общая картина жизни Вишлага, изображенная Шаламовым, нередко трактуется односторонне, с акцентом на «обличении»: примером тому является не только упомянутый фильм П. Печенкина и В. Шмырова, но и книга «”Красное колесо” Вишеры» (Пермь. 2008. Редактор О. Лейбович), и вышедшая ранее в «Новой газете» (14 сентября 2007 г.) громкая статья журналистки Э. Горюхиной, посвященная мероприятиям в связи со столетием со дня рождения Шаламова, проводившимся в Красновишерске.

Заметим: все эти артефакты свидетельствуют о большой сумятице, начавшейся в головах многих людей еще в 1990-е годы, в известной степени под влиянием проходившей тогда «солженизации всей страны» (это остроумное выражение принадлежит М.В. Розановой), породившей мощную волну негативной мифологии. Нельзя не отметить, что именно 1990-е годы ознаменовались в Красновишерске печально-символическим событием: была облита краской памятная доска Э.П. Берзину на здании управления Вишерского ЦБК. В какой мере это связано с постепенным хирением комбината, приведшим к его закрытию в 2014 году, судить трудно, однако очевидно, что кроме экономических и экологических причин тому способствовали радикально-деструктивные перемены в общественном сознании. И тот факт, что в какой-то период имя Шаламова – на основании поверхностного прочтения его произведений, прежде всего «Вишерского антиромана» – сделали в Красновишерске едва ли не «знаменем» этих перемен, не может не вызывать глубокого сожаления.

Напомним, что Шаламов не терпел, когда его личность, его судьбу и его произведения использовали в каких бы то ни было спекулятивных целях. Очевидно, что «Вишерский антироман» не являлся произведением, направленным против советского строя, его сила и значение – в воссоздании реальной картины становления сталинской системы на рубеже 1920-1930-х годов. Художественно-документальные средства, использованные писателем, позволили сделать эту картину яркой и убедительной. Для того, чтобы оценить историческую достоверность тех или иных эпизодов «Вишерского антиромана», нужна углубленная архивная работа, дополненная внимательным анализом. Четыре ценных документа, характеризующих деятельность Вишлага, впервые публикуются в Приложении 4. Однако материалов о деятельности Э.П.Берзина пока выявлено крайне мало. Не прослежена судьба многих из тех специалистов-энтузиастов (а их было несколько сотен человек), кто, откликнувшись на призыв Берзина, поехал с ним осваивать Колыму – известно лишь то, что подавляющее большинство из них было расстреляно в 1937-1938 годах, о чем писал и Шаламов. Крайне скупы сведения о судьбах целого ряда упоминаемых писателем инженеров, осужденных за «вредительство» и работавших на строительстве Вишерского ЦБК и Березниковского химкомбината. С сожалением приходится констатировать, что материалы следствия ОГПУ по «делу Стукова», в свое время хранившиеся в одном из пермских архивов, до сих пор не найдены. Остаются вне поля зрения исследователей и материалы, касающиеся структуры Вишлага и могущие пролить свет на состав заключенных (хотя Шаламов не раз отмечает, что большинство из них представляли уголовники и бытовики, многое мог бы прояснить постатейный состав, в том числе по пунктам 58-й статьи).

Все это затрудняет решение чрезвычайно важной задачи – написания полноценного научного комментария к «Вишерскому антироману». В нашем издании он сделан с максимально возможной на данный момент полнотой, охватывая наиболее существенные пояснения и корректируя отдельные ошибки памяти Шаламова, неизбежные в его возрасте и связанные с отсутствием документов. Учитывая, что в произведении упоминается огромное количество – около ста – фамилий разных людей, решено составить и приложить к изданию Именной указатель, который поможет читателям оценить установку Шаламова на воспроизведение и фиксацию жизненных реальностей и в ряде случаев исправить некоторые биографические неточности (с учетом важности таких фигур, как Э.П. Берзин, И.Г. Филиппов, А.А.Тамарин, В.А. Гинце и другие, о них приведены более подробные справки).

…Возвращаясь еще раз к автобиографической стороне «Вишерского антиромана», подчеркнем, что он является действительно «летописью души» писателя и потому имеет огромную ценность – не только историческую, но и духовно-нравственную. Читатели смогут убедиться в том, сколь чисты и возвышенны были помыслы молодого Шаламова, вступившего на нелегкий и опасный путь противостояния складывавшейся в конце 1920-х годов сталинской диктатуре. Недаром он писал, что он и его товарищи принадлежали «к рядам тех, кто пытался самыми первыми, самоотверженно отдав жизнь, сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина. Оппозиционеры – единственные в России люди, которые пытались организовать активное сопротивление этому носорогу». Испытания первой тюрьмой и первым лагерем Шаламов прошел с честью. Об этом ярче всего свидетельствует его признание: «Что мне дала Вишера?.. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой – начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года, – один, без друзей и единомышленников, – я выдержал пробу – и физическую, и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал, что жизнь – это штука серьезная, но бояться ее не надо…»

Познавательное и нравственно-воспитывающее значение «Вишерского антиромана» тесно переплетены, и с этой точки зрения интересен взгляд одной из зарубежных исследовательниц, находящей в этом тексте своеобразную модификацию классического «романа воспитания»46. Как представляется, более точно в этом смысле говорить о шаламовском произведении как «романе самовоспитания». Процесс самовоспитания – со строгим следованием избранным в юности нравственным ориентирам (его любимыми героями были участники освободительной борьбы в России) – сопровождал, собственно, всю биографию автора «Колымских рассказов». Но именно в «Вишерском антиромане» эта его черта проявилась особенно наглядно и осязаемо – начиная с установления для себя, молодого з/к в лагере, «нескольких обязательных правил поведения» и главных из них: «Я не должен ничего просить у начальства и работать на той работе, на какой меня поставят, если эта работа достаточно чиста морально», «я не должен ничего и никого бояться», «прежде всего быть честным человеком»… С этими правилами будущий писатель прожил всю жизнь, и его верность идеалам молодости, его гордая и смелая независимость – не принеся ему никаких житейских благ, а только бесконечные тяготы и лишения – в конце концов одарила мир таким величественным явлением, как творчество Варлама Шаламова. В этом, наверное, и состоит главный урок его судьбы, преодолевшей время.

* * *

История текста «Вишерского антиромана», его создания и публикации чрезвычайно сложна, экстраординарна, и требует отдельного разговора.

То, что одна из глав – «Лагерная свадьба» – впервые увидела свет на Западе, в лондонском издании «Колымских рассказов» 1978 года, можно считать одним из казусов нелегальной, несанкционированной автором переправки его произведений за границу, начавшейся еще в середине 1960-х годов. Как можно полагать, кто-то из «доброхотов», имевших у себя ранние самиздатские машинописи Шаламова, отправил этот очерк в общей массе рассказов. Возможна и другая версия: очерк был украден из домашнего архива писателя вместе с другими произведениями, за которыми охотились падкие на «лагерную тему» западные издатели.

Следует иметь в виду, что в 1977 году здоровье Шаламова начало резко сдавать, и он не всегда мог следить за сохранностью рукописей в своей коммунальной квартире. Хотя основная часть материалов через И.П. Сиротинскую была им передана на хранение, в Центральный государственный архив литературы искусства (ЦГАЛИ, ныне – РГАЛИ ), произведения последних лет, в том числе незавершенные, оставались на домашних стеллажах. В сентябре 1978 г. в отсутствие Шаламова его знакомые Л.В. Зайвая и Ю.А. Шрейдер, желая якобы «спасти» произведения писателя, забрали себе значительную часть его архива. В их числе оказалась и машинописи отдельных глав «Вишерского антиромана». Долгое время о них не знала И.П. Сиротинская, вступившая в права наследования Шаламова после его смерти в 1982 г. и требовавшая от «спасителей» вернуть материалы, полный состав которых ей был неизвестен. Л.В. Зайвая так и не откликнулась на эти законные требования, а Ю.А. Шрейдер лишь в 1998 г., т.е. двадцать лет спустя после инцидента, принес в РГАЛИ два чемодана рукописей, среди которых оказалась и папка с 120-страничной (черновой, не вычитанной Шаламовым) машинописью неизвестных глав «антиромана». Но к тому времени И.П. Сиротинская уже издала и не раз переиздала текст основных глав, имевшийся в РГАЛИ, и это породило те непростые проблемы, с которыми пришлось столкнуться после ее ухода из жизни в 2011 г.

Нельзя не заметить, что первая публикация глав «Вишерского антиромана» в СССР состоялась в журнале «Уральский следопыт» (1989, №2) и получилась весьма курьезной. Публикатором выступил Г. Трифонов, ленинградский поэт и диссидент, подвизавшийся тогда на ниве «сбора материалов» о Шаламове (его упоминает в своих дневниках – в крайне негативном ключе – И.П. Сиротинская). Двигали им, как можно понять, сугубо корыстные интересы. Трудно установить, где раздобыл Трифонов некоторые копии машинописей Шаламова – скорее всего, у Л.В. Зайвой, с которой он установил контакты, но весьма показательно, что он и понятия не имел, что печатает главы «Вишерского антиромана», т.к. публикация была им названа «Уральские очерки» (!). В номер журнала вошли лишь две главы – «Вишера» и «Миллер, вредитель», сильно сокращенные. При этом Г. Трифонов, показав себя полнейшим профаном, в предисловии заявил: «Варлам Тихонович не умел (!) и не мог (!) превращать им написанное в литературную продукцию (!) и в этом отношении относился к редкому у нас разряду писателей (!). Вот почему уральские очерки, как и многое другое в творческом наследии Шалимова (так!), не были опубликованы при жизни Варлама Тихоновича»…

Кроме прочего, публикация в «Уральском следопыте» была незаконной, т.к. к этому времени вступила в права наследницы Шаламова И.П. Сиротинская.

Вскоре после этого «Вишерский антироман» впервые вышел к широкому читателю: московское издательство «Книга» выпустило его в мягкой обложке (наподобие «Роман-газеты»), с предисловием О. Волкова и копирайтом Сиротинской, которая провела и всю необходимую подготовку текста.

И.П. Сиротинская всегда оговаривала, что это незавершенное произведение, и даже состав его не был окончательно определен автором. Подготовленный ею текст представлял собой основной корпус очерков и рассказов, доведенных Шаламовым до стадии беловой рукописи и расположенных в том порядке, в каком они находились в писательской папке с надписью «Вишера. Антироман». Законченных вариантов в архиве было немного, и публикатор сочла необходимым включить в первую публикацию 1989 г. два из них — «Поездка в Вижаиху» и «Голубые штаны» (последнее являлось сильно сокращенным, сжатым в короткую новеллу, вариантом главы «М. А. Блюменфельд»). При этом она замечала:

«Каждое свидетельство о лагере, тем более о лагере 20-х годов, ценно не только с точки зрения его художественности, но и как исторический источник. Поэтому представляется полезной публикация некоторых вариантов текста, содержащих какие-то новые факты, мысли автора, черточки лагерного быта».

Фрагменты рукописей В.Т. Шаламова. Из фондов Российского государственного архива литературы и искусства.

Такой подход являлся абсолютно верным и с позиции литературоведения, и с позиции читательских интересов. Хотя варианты произведений любого автора обычно публикуются лишь в академических изданиях, случай с «Вишерским антироманом» Шаламова во всех отношениях исключителен. Разумеется, присваивать вариантам значение, равное «каноническому» тексту, нельзя, ибо их содержание не отвечает последней воле писателя, а отражает промежуточный этап работы. Приобщив поступившие от Шрейдера материалы к личному фонду Шаламова (ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 71), И.П. Сиротинская оценила их как варианты, требующие дополнительного изучения, и не стала их присоединять к уже апробированному в разных изданиях тексту книги. Вероятно, она рассчитывала, что в перспективе эти материалы можно будет напечатать в одном из «Шаламовских сборников», что и было осуществлено нами уже после ее ухода из жизни, в 2017 году.